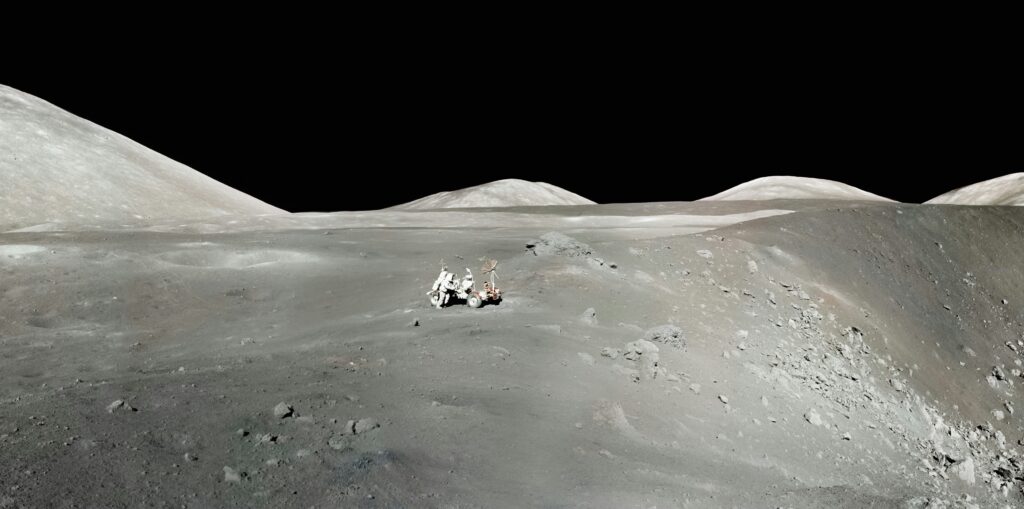

1969年、人類は初めて月面に降り立ちました。

そして今、再び“月へ行く”ことが本格的に計画され、人が住む未来までが視野に入りつつあります。

この記事では、これまでの月探査の歴史、現在進行中のプロジェクト、そして「人は月に住めるのか?」という問いに対する科学的な視点を紹介します。

「行ける宇宙」だった月が、今や「住むかもしれない宇宙」へと変わり始めています。

月面探査の歴史|アポロ計画から現在へ

月探査の歴史は、1960年代の宇宙開発競争から始まりました。

その後は無人探査が中心となり、世界各国が月への探査機を打ち上げるようになりました。

- 中国:「嫦娥」シリーズ(月面着陸・裏側探査)

- インド:「チャンドラヤーン」シリーズ

- 日本:JAXA「かぐや」「SLIM(小型着陸実証機)」など

→ 日本の月探査の最新情報はJAXA公式サイトでも確認できます。

なぜ再び月を目指すのか?

21世紀に入って、月探査が再び加速している背景にはいくつかの理由があります。

- 月面に水(氷)の存在が確認された

- 宇宙資源(酸素、金属、ヘリウム3など)の活用研究

- 火星探査の中継地点としての月の利用

- 科学研究・天文観測における“月ならでは”の利点

- 宇宙に人が住める技術の実験場として

かつては「目指す場所」だった月が、今は「活用する場所」へと進化しつつあるのです。

アルテミス計画と月面基地の構想

NASAと複数の国際パートナー(日本・ヨーロッパ・カナダなど)が進めている「アルテミス計画」は、

月への有人探査と月面活動を再開する壮大な計画です。

- アルテミス1:2022年に無人で月を周回(成功)

- アルテミス2:2025年予定、人を月まで送り帰還(着陸はなし)

- アルテミス3以降:月面への有人着陸と長期滞在を目指す

計画では、月の南極近くに「月面基地」を建設し、水資源を活用して持続的な探査活動を行うことが検討されています。

月に住むために必要なこと

実際に人が月に住むには、さまざまな課題があります。

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| 大気 | ほぼなし。呼吸はできない → 宇宙服・気密施設が必須 |

| 気温 | 昼:約100℃、夜:約−170℃ → 温度制御が必要 |

| 重力 | 地球の約1/6 → 骨や筋肉の維持が課題 |

| 放射線 | 地球のような磁場がないため、宇宙線にさらされる |

| 資源 | 水・酸素・食料を現地でつくる技術が必要(ISRU) |

| 建築 | 居住施設をどう建て、守るか(3Dプリンタや地下空間利用など) |

これらをすべてクリアするには、高度な技術と持続可能な環境設計が不可欠です。

→ 月の環境についての科学的背景は

https://chic-tail.tokyo/moon-environment-comparison

日本の役割とJAXAの取り組み

日本の宇宙機関JAXAは、月探査にも積極的に関与しています。

- 「SLIM(スリム)」:小型月面着陸機。ピンポイント着陸を実現

- 「GATEWAY」:月周回有人基地構想への貢献

- 「水資源探査」:月の南極での氷調査・採掘技術の開発

また、宇宙飛行士をアルテミス計画に参加させることで、**“日本人が月に立つ日”**も近づいてきています。

もし月に住めたら?広がる未来の可能性

月面基地が実現すれば、そこからは新しい未来が開けていきます。

- 火星への中継拠点

- 宇宙農業・閉鎖型循環システムの実験場

- 月面からの天文観測(大気がないため星がよく見える)

- 宇宙旅行や宇宙ホテルとしての利用

こうした構想はすでに研究段階にあり、10年〜30年以内に実現する可能性も見えてきました。

“月をもっと身近に”感じる、ちょっと変わった方法

月を観察したり、神話を読んだり、科学を学んだり。

そんな知識だけではなく、月とのつながりを“ちょっとした形”で感じられるユニークな方法があります。

それが「月の土地を購入する」というもの。

アメリカのルナエンバシー社によるこのサービスでは、地球の衛星である“月の区画”を購入し、月のオーナーとして名前入りの権利書が発行されます。

もちろんこれは法的効力のある所有権ではありません。

でも、「この場所、君の名前がついてるんだよ」と子どもに話せば、空を見上げるたびに学びがちょっとロマンに変わるかもしれません。

プレゼントにも人気で、世界中で120万人以上が“月の土地”を持っているのだとか。

【おやこトークタイム!】人が月に住めるの?

「人って月に住めるの?」という素朴な問いかけには、こう答えてみましょう。

「今のままじゃむずかしいけど、今それを研究してる人たちがいるんだよ」

「空気や水がないから、自分たちで全部つくらなきゃいけない。でもそれができたら、月にも“町”ができるかもしれないね」

「電気はどうする?」「食べ物はどうつくる?」

そんな問いを一緒に考えることで、科学と想像力の“未来づくり”が始まります。

まとめ

人類の月探査は、1960年代から始まり、今また新たなステージに突入しています。

・過去の探査で月の地形・水の存在などが明らかに

・現在はアルテミス計画を中心に、再び月面を目指す動きが活発化

・月に住むには、環境・技術・資源の課題をクリアする必要がある

・日本も重要な役割を果たしており、将来は日本人が月に立つかもしれない

・月面基地は、火星探査・宇宙観光・科学の実験場として期待されている

「月に住む」という言葉が空想ではなく現実になる日は、

そう遠くない未来かもしれません。