炎といえば、ろうそくやガスコンロのように「燃えるもの」「酸素」「熱」の3つがそろって発生するものですが、実は火を使わずに炎のように見える光を作り出すことができます。この不思議な光は、科学の力で生まれるさまざまな現象によって生み出されます。

今回は、火のない炎に見える光の正体を詳しく解説し、自然界や実験で観察できる例を紹介します。

火のない炎の正体とは?

一般的な炎は、燃焼によって発光します。しかし、火を使わずに光る現象は「燃焼」ではなく、次のような別の仕組みによって発生します。

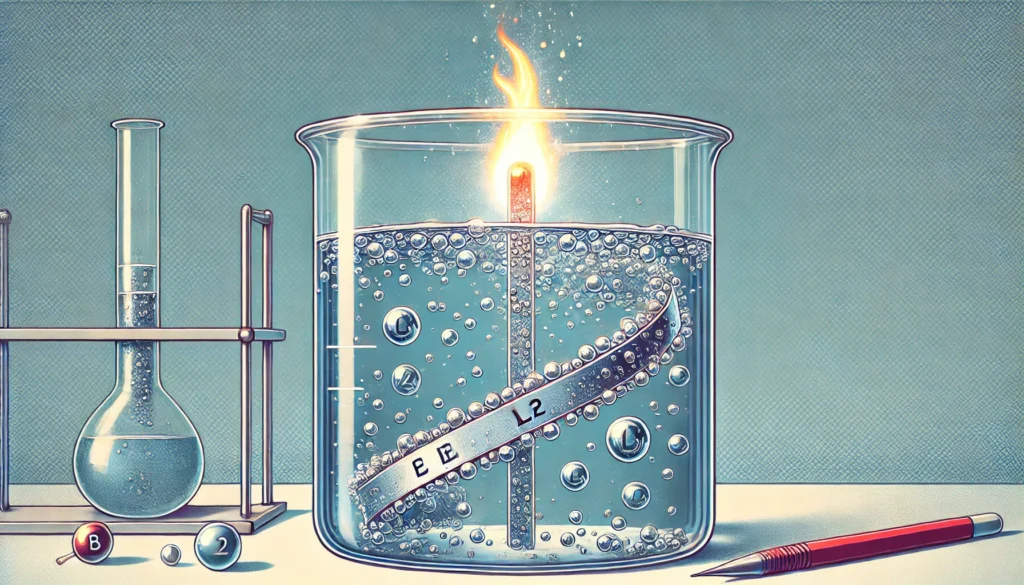

1. プラズマ(電気による発光)

プラズマとは、気体の中の電子がエネルギーを受けて活性化し、光を放つ現象です。たとえば、次のようなものがプラズマの光に該当します。

- 雷(空気中のガスが電気で励起され、光を発する)

- オーロラ(太陽風の粒子が地球の大気とぶつかり、光る)

- ネオン管や蛍光灯(電気を流して気体を発光させる)

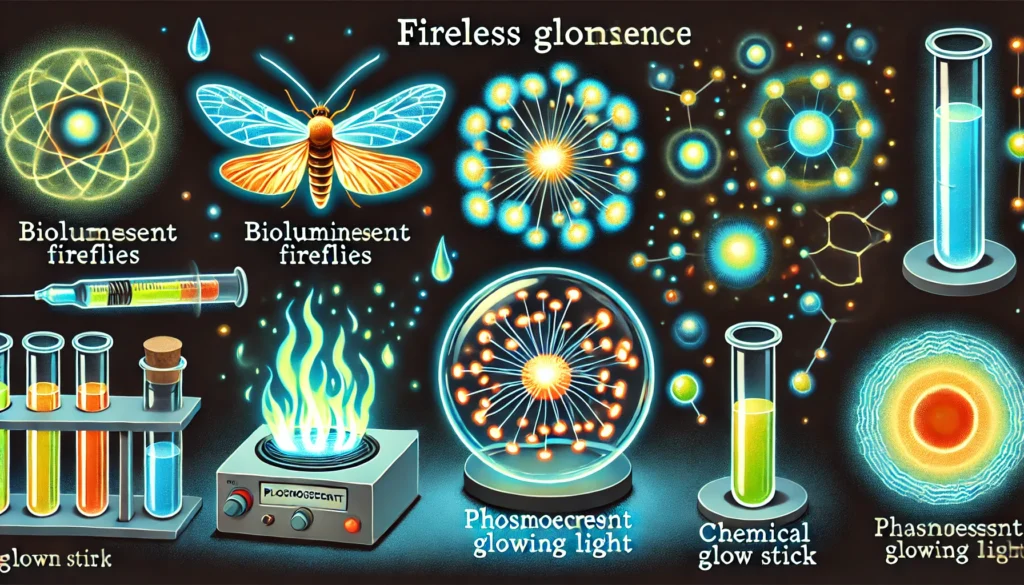

2. 化学発光(化学反応による発光)

化学反応によって生じるエネルギーが光として放出される現象です。燃焼とは異なり、高温にならずに光が発生します。

- ホタルの光(生物発光の一種で、酵素ルシフェラーゼの働きによって光る)

- ルミノール反応(科学捜査で使われる光る化学反応)

- ケミカルライト(化学薬品の反応によって発光する発光スティック)

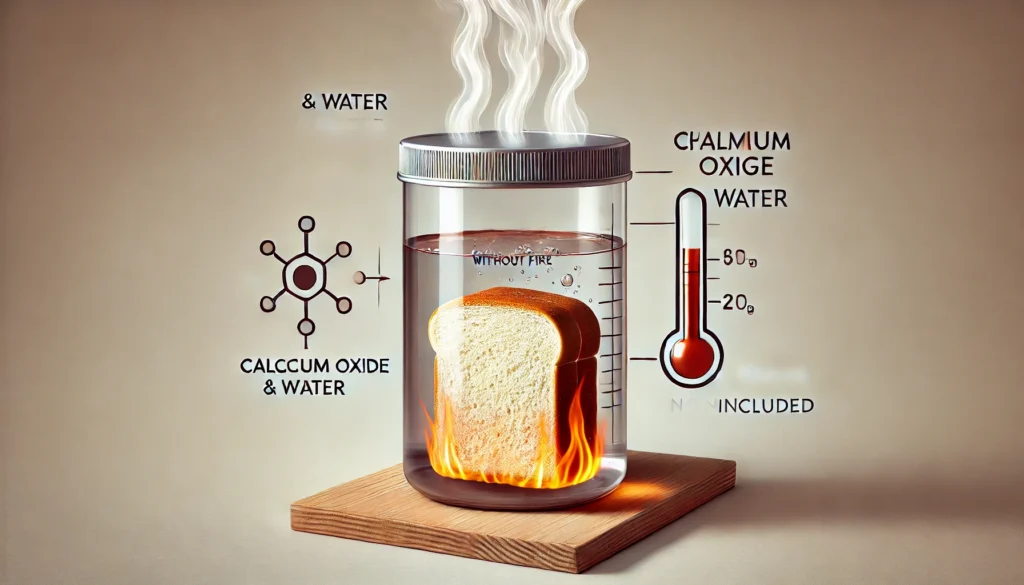

3. 熱ルミネッセンス(熱による発光)

ある種の物質は熱を受けるとエネルギーを蓄え、その後ゆっくりと光を放つことがあります。

- 陶器や鉱石の発光(熱した鉱石がしばらく光る)

- マッチをこすったときの微弱な光(発光性の物質が熱を受けて光る)

4. 蛍光・燐光(光を吸収して発光)

特定の物質は光を吸収し、そのエネルギーを再び光として放出する性質があります。

- ブラックライトに当たる物体が光る(蛍光塗料が紫外線を吸収し、可視光として放出)

- 夜光塗料(エネルギーを蓄えて暗闇で光る)

親子トークタイム!子供に伝える方法

火を使わなくても光るものがあることを、身近な例を使って説明してみましょう。

子供にこう話してみよう!

「炎って普通は燃えているけど、実は火を使わずに炎のように見える光を作ることもできるんだよ。たとえば、ホタルの光や、夜光塗料が暗闇で光るのもそういう仕組みなんだ。」

「雷やオーロラは、空気の中の小さな粒がエネルギーをもらって光っているんだよ。」

「科学の力を使えば、火を使わなくても明るく光るものを作ることができるんだ。」

身の回りの発光現象を観察することで、子どもも興味を持ちやすくなります。

まとめ

- 火のない炎は、燃焼とは異なる発光現象によって生まれる

- プラズマ(雷やオーロラ)、化学発光(ホタルやケミカルライト)、熱ルミネッセンス(鉱石の発光)など、さまざまな種類がある

- 身近な発光現象を観察することで、光の仕組みを学ぶことができる

火を使わずに炎のように見える光を作ることは、科学の不思議を知る楽しいきっかけになります。親子で一緒に発光するものを探してみましょう。