火を見ていると、青や赤、オレンジ、黄色など、さまざまな色があることに気づくことがあります。

なぜ火の色が変わるのでしょうか?

実は、火の色は「温度」と「燃えている物質」によって決まります。

この記事では、火の色の違いが生まれる理由や、温度と化学反応の関係について詳しく解説します。

火の色はなぜ変わるのか?

火の色が変わる理由には、大きく分けて2つの要因があります。

1. 温度による影響

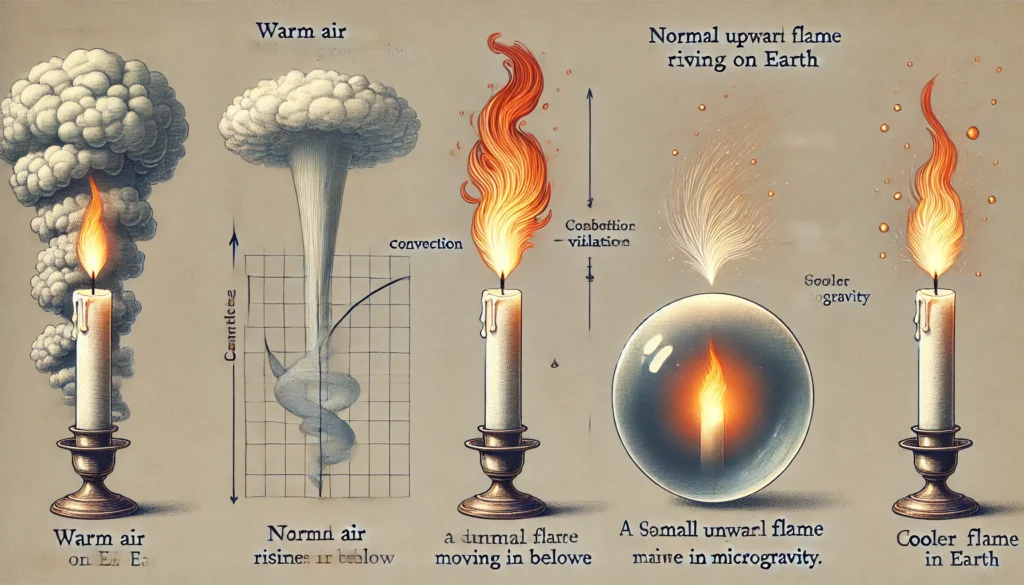

火の温度が変わると、出る光の色も変化します。

これは、熱せられた物質が異なる波長の光を発するためです。

温度ごとの火の色の例を見てみましょう。

- 低温(約300〜800℃):暗い赤色(炭火など)

- 中温(約800〜1,200℃):オレンジ~黄色(ロウソクの炎など)

- 高温(約1,200〜1,500℃):青白い炎(ガスバーナーなど)

一般的に、火の色は温度が高くなるほど青く、低いほど赤くなります。

2. 燃えている物質による影響

燃えている物質の成分によっても、火の色は変化します。

これは、化学反応によって特定の波長の光が発生するためです。

例えば、銅を燃やすと緑色、ナトリウム(塩)を燃やすと黄色、カリウムを燃やすと紫色の炎になります。

この現象は炎色反応と呼ばれ、花火の鮮やかな色を生み出す仕組みとしても知られています。

火の温度と色の詳しい関係

火が燃えると、燃焼によって熱エネルギーが発生し、その熱によって分子がエネルギーを持ちます。

このエネルギーが光として放出されることで、火の色が変わるのです。

例えば、ロウソクの火を観察すると、内側が青く、外側が黄色くなっています。

これは、炎の内側では完全燃焼が起こり高温になり、外側では不完全燃焼が起こるためです。

また、ガスバーナーやアルコールランプの炎が青いのは、完全燃焼が起こり、温度が高いことを示しています。

【おやこトークタイム!】子どもに伝える方法

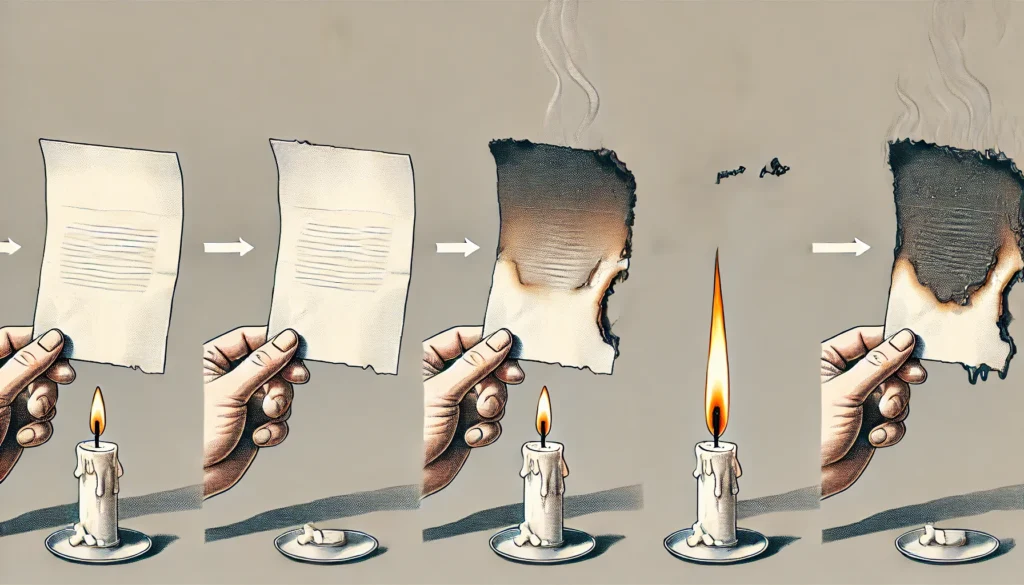

火の色が変わる理由は、子どもにとっても不思議な現象です。

身近な例えや実験を通じて説明すると、より理解しやすくなります。

子どもにこう話してみよう

火の色は温度や燃えているものによって変わる。

たとえば、ロウソクの炎はオレンジ色だけど、ガスバーナーの炎は青い。

これは、ガスバーナーの方が温度が高いから。

また、花火には赤や緑の色があるが、これは金属が燃えると特定の色を出すから。

実際に、塩(ナトリウム)を火に入れると黄色い炎が出るなど、簡単な実験をしてみると、より楽しく学ぶことができる。

まとめ

- 火の色は温度と燃えている物質によって変わる

- 温度が高いほど青く、低いほど赤くなる

- 銅やナトリウムなどの物質が燃えると特定の色を出す(炎色反応)

- 火の色の違いは、科学実験や花火などにも応用されている

火の色の仕組みを知ることで、科学の面白さを感じることができます。

親子で実験しながら、火と化学の関係を楽しく学んでみましょう。