どうやって何千個もの重たい石を積み上げ、ピラミッドという巨大な建造物を作ったのでしょうか?

クレーンもトラックもない時代に、**平均2.5トンの石を数十万個も積み上げるなんて、本当に可能だったの?**という疑問を、多くの人が持つはずです。

この記事では、最新の研究でわかってきた建設方法と、かつて信じられていた説との違い、さらに「奴隷が作った」は本当なのかなど、ピラミッド建設にまつわる疑問をわかりやすく解説します。

ピラミッド全体の構造や部屋の配置については、ピラミッドとは?の記事もあわせてご覧ください。

ピラミッドの大きさと石の数

クフ王のピラミッドには、およそ230万個の石灰岩ブロックが使われたとされています。

そのひとつひとつが約2.5トン。大きなものでは50トンにもなります。

しかも高さは146.6メートル(現在は138メートル)。人力でこの規模の建造物を積み上げたという事実自体が驚異です。

では、一体どのようにしてそれを実現したのでしょうか?

スロープ説:いちばん有力な仮説

現在、最も支持されているのが「スロープ(傾斜路)を使った」方法です。

これは、石を引き上げるために長い傾斜道を作り、そこを労働者たちが引いて運んだという説です。

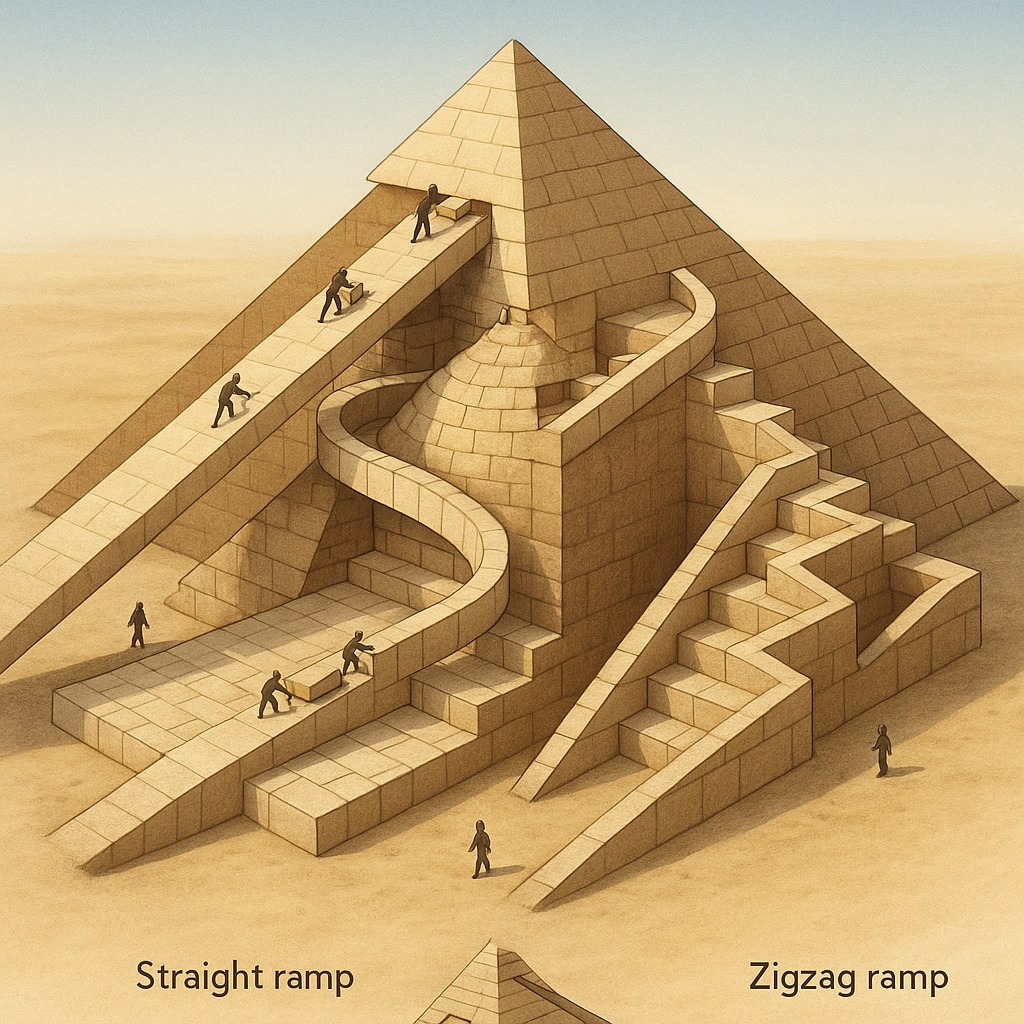

主なスロープの形には以下の3種類があります。

・ピラミッド前面から伸ばす「直線スロープ」

・側面に沿って巻く「螺旋スロープ」

・斜面に沿ってジグザグに配置する「ジグザグスロープ」

ギザ周辺では、これらの痕跡と考えられる土台の遺構も発見されており、石を運ぶ専用インフラがあった可能性が高いとされています。

建設現場の通路構造については、ピラミッドの地下構造の記事でも触れています。

水を使って運ぶ?「水潤滑」説

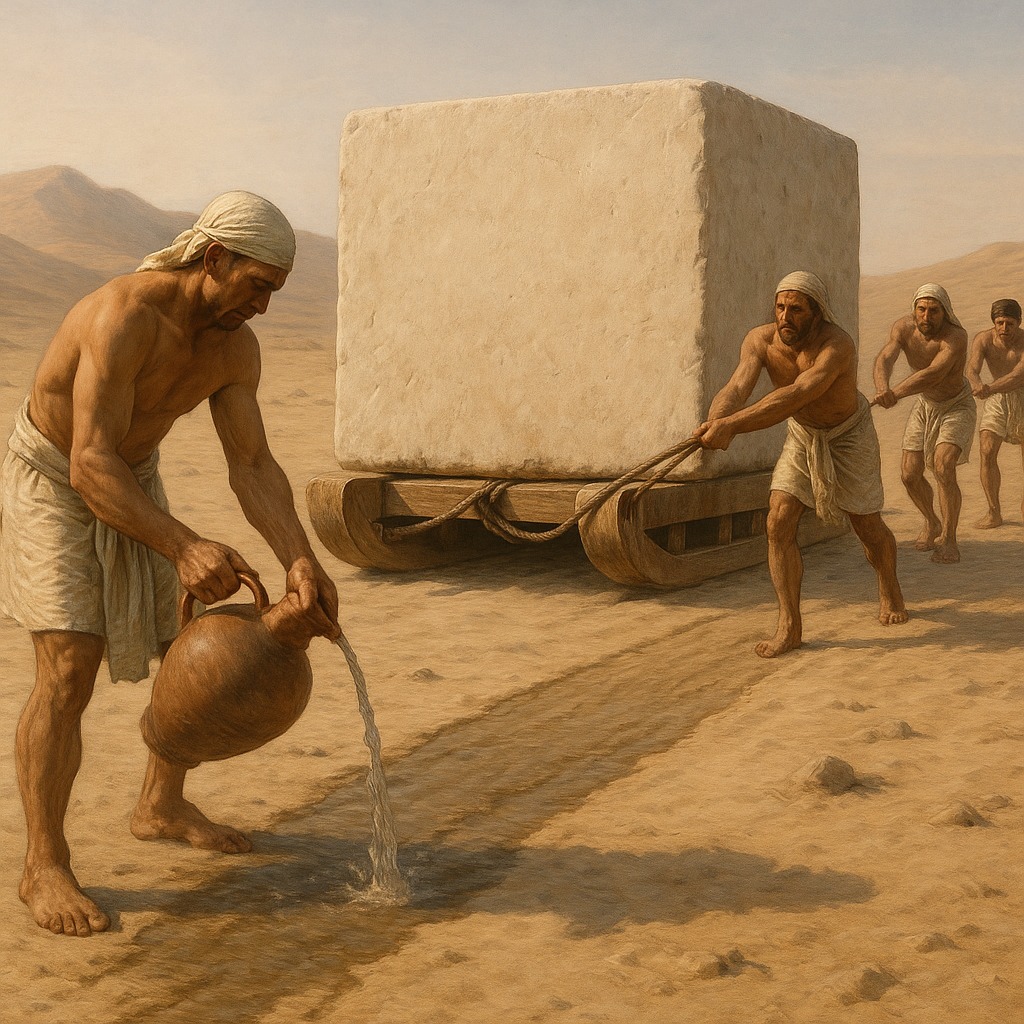

最近注目されているのが、「水潤滑説」と呼ばれる考え方です。

これは、砂の上に少量の水をまくことで摩擦を減らし、石を滑らせやすくする技術です。

オランダの研究チームが行った実験では、「乾いた砂の上よりも湿った砂の上の方が石が少ない力で運べる」ことが明らかになっています。

この結果から、古代エジプト人が物理的な仕組みを理解し、摩擦をコントロールしていた可能性も見えてきました。

科学的知識と実地の知恵が組み合わさっていたと考えると、驚きです。

「奴隷が作った」はもう古い常識

かつて映画などでよく描かれていたように、「奴隷がむちで打たれて働かされた」というイメージは、現在の考古学では否定されています。

ギザで発見された遺跡からは、労働者の宿舎、食事の跡、医療的処置を受けた骨などが見つかっており、彼らが専門職や農民出身の労働者であったことがわかっています。

肉や魚を含む豊かな食事、丁寧な埋葬跡。これらは社会的に大切に扱われていた証拠です。

ピラミッドの謎10選の記事でも、このような“思い込み”が多くあることを紹介しています。

遺産というより、国家プロジェクトだった?

ピラミッド建設は「墓づくり」以上の意味を持っていたとされます。

それは国家の象徴であり、宗教と権威を示すプロジェクトでした。

王の権威を示すためだけでなく、民をまとめ、季節労働を有効活用し、信仰心を高める国家的な事業だったとも考えられています。

このような規模の建築を人々が担うことができた背景には、宗教・経済・社会が一体となった仕組みがあったのです。

親子トークタイム!子どもに伝える方法

ピラミッドって、どうやってあんなに大きな石をたくさん積み上げたんだろう?って思うよね。

昔の人たちはまず坂道を作って、その上に石を引っぱって運んだんだって。長い坂をぐるぐる巻いたり、ジグザグにしたりして工夫したんだよ。

それだけじゃなくて、石の下に水を少しだけまいて、すべりやすくしてたかもしれないんだって。頭いいよね。

しかも、それを作ったのは奴隷じゃなくて、ふつうの人たち。おいしいごはんを食べたり、お医者さんにもみてもらったりして、大事にされてたんだよ。

ピラミッドって、昔の人たちの知恵と力と、いっしょにがんばった心でできてるんだね。

LEGOでピラミッド建設を体験してみよう

どうやって作られたのかをもっと知りたくなったら、自分で作ってみるのがいちばん早い!

このLEGOセットは、ギザの大ピラミッドを精密に再現できる本格モデルで、石を積む感覚や内部構造の工夫を体験することができます。

レゴ(LEGO) アーキテクチャー ギザの大ピラミッド おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 母の日 父の…

親子で一緒に組み立てながら、「この石はどうやって運んだのかな?」「この部屋には何があったんだろう?」と話すだけで、歴史がグッと近くに感じられるはずです。

まとめ

ピラミッドの作り方は、古代の人々が生み出した驚異的な知恵と工夫の結晶です。

スロープ、水、チームワーク、そして国家としての計画性。

それらが何千年も残る建物を支えてきました。

「どうやって?」の疑問の先には、技術だけでなく、人々の想いや信仰も込められていたのです。

ピラミッドは、古代エジプトが誇る“人類の手による奇跡”だと言えるでしょう。