「相互関税(reciprocal tariff)」という言葉が、ニュースや政治の場面で話題になることが増えている。特に2025年、アメリカのトランプ大統領がこの制度を大々的に導入したことで、耳にする機会が一気に増えた。

だが、「そもそも相互関税ってどういう仕組み?」「なぜそんな制度が必要なの?」と疑問に感じる人も多いだろう。本記事では、相互関税の基本的な考え方から、関税制度との違い、導入の背景、そして問題点までをわかりやすく解説する。

今起きている具体的な出来事について知りたい方は、「相互関税とは何か?トランプ政権の新政策が世界経済に与える衝撃」も併せて読むと理解が深まるだろう。

相互関税とは何か?基本の定義

「相互関税」とは、貿易相手国が自国に対して課している関税や規制に応じて、自国も同じような負担を課すことで“公平な貿易”を実現しようとする政策である。

例えば、ある国がアメリカ製品に20%の関税を課している場合、アメリカもその国の製品に20%の関税を課す、という具合だ。「やられたらやり返す」という非常に直感的な発想がベースにある。

この概念は、自由貿易の理論と対立する面もあるが、「相互性(reciprocity)」という言葉が示すように、相手が不公平な条件で取引している場合には有効な“対抗手段”とされることもある。

相互関税と関税制度の違い

通常の関税は、国内産業の保護や財政収入の確保、あるいは外交政策上の目的から設定される。一方、相互関税は相手国の措置に“反応する”形で設定される点が大きく異なる。

たとえば、自由貿易を推進する国は一般に関税を低く設定するが、相手国が高い関税や非関税障壁を設けている場合、「一方的に損をしている」との認識が生まれやすい。

このとき、「お返し」として同じレベルの関税をかけるのが相互関税の考え方だ。

ただし、実際に“同じ条件”を正確に測定することは極めて難しい。関税率のほか、消費税(付加価値税)や補助金、規制、検査手続きなど、数え切れない要素が貿易に影響を与えているからだ。

なぜいま相互関税が注目されているのか

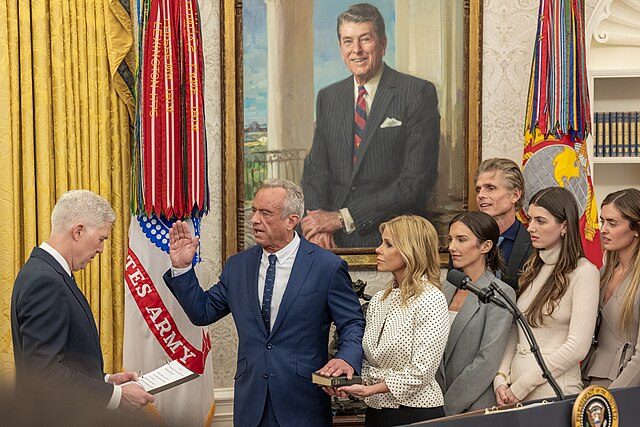

この制度が再び脚光を浴びているのは、アメリカのトランプ政権が2025年に大規模な関税改革として「相互関税」を導入したためだ。

トランプ政権は、自国の貿易赤字を「他国の不公平な貿易政策によって引き起こされた結果」とみなし、輸出超過国に対して同等の関税を課す方針を打ち出した。

その結果、日本には24%、中国には合計54%の関税が課されるなど、非常に高率な関税が設定され、世界経済に大きな衝撃を与えている。

この詳細は、「【2025年最新版】相互関税の国別一覧と関税率まとめ」にて国別に解説している。

相互関税のメリットと問題点

相互関税には、確かに「フェアな貿易環境を作る」というメリットがある。特に、自国に不利な一方的ルールを押し付けられていると感じる場合には、有効な交渉手段にもなり得る。

しかし同時に、次のようなデメリットも大きい。

- 貿易戦争の引き金になる:報復の連鎖が止まらなくなり、互いの経済を傷つける

- 消費者価格の上昇:関税が価格に転嫁され、国民の生活費が上がる

- 国際ルールとの摩擦:WTO(世界貿易機関)のルールに抵触する可能性もある

- 実効性の不透明さ:非関税障壁や為替操作など、測定が難しい要素の評価が曖昧

こうした点を踏まえた議論は、「相互関税のメリット・デメリットとは?保護主義の行方を考える」でより詳しく行っている。

世界の貿易ルールはどう変わっていくのか?

これまでの国際貿易は、自由貿易協定(FTA)やWTOを中心に、多国間での協調と透明性が重視されてきた。だが、相互関税という一国主義的な政策が拡大すれば、この枠組みが揺らぐ可能性がある。

一方で、相互関税は「ルールを守らない国」に対して一定の牽制として機能する側面もあるため、全否定することもできない。今後の国際的な合意形成がどのように進むかが、大きな課題となる。

親子トークタイム!子どもに伝える方法

貿易や関税は大人でも難しく感じる話題だが、家庭内のやりとりにたとえて説明すれば、子どもにも理解しやすくなる。

子どもにこう話してみよう!

「○○ちゃん、お友達とお菓子を交換するとき、こっちは5個あげたのに、相手は2個しかくれなかったら、『ずるいな』って思うよね。

じゃあ、次は同じ数しかあげないようにしようって決めたらどう? それが“相互”ってことだよ。

でも、それを急に始めたら、お友達とけんかになっちゃうかもしれないよね。世界の国々も今そんな感じになってるんだよ。」

まとめ

相互関税は、「公平な貿易」を実現するためのひとつの手段として、世界中の政策議論に登場してきた。特に2025年のアメリカによる大規模導入によって注目を集めている。

しかし、貿易の“公平さ”をどう測るかは難しい問題であり、感情的・政治的な判断が入り込みやすい分野でもある。今後の動向を注視しつつ、制度の本質を冷静に見極めることが求められる。

画像出典:ホワイトハウス公式写真(Daniel Troke撮影)/Public Domain