私たちの身の回りには、火を使わなくても光るものがあります。蛍の光、時計の夜光塗料、ブラックライトで光るポスターなどがその例です。これらは「ルミネッセンス」と呼ばれる発光現象によるものです。

この記事では、ルミネッセンスとは何か、その仕組みや種類、身近な例を交えながら詳しく解説します。

ルミネッセンスとは?

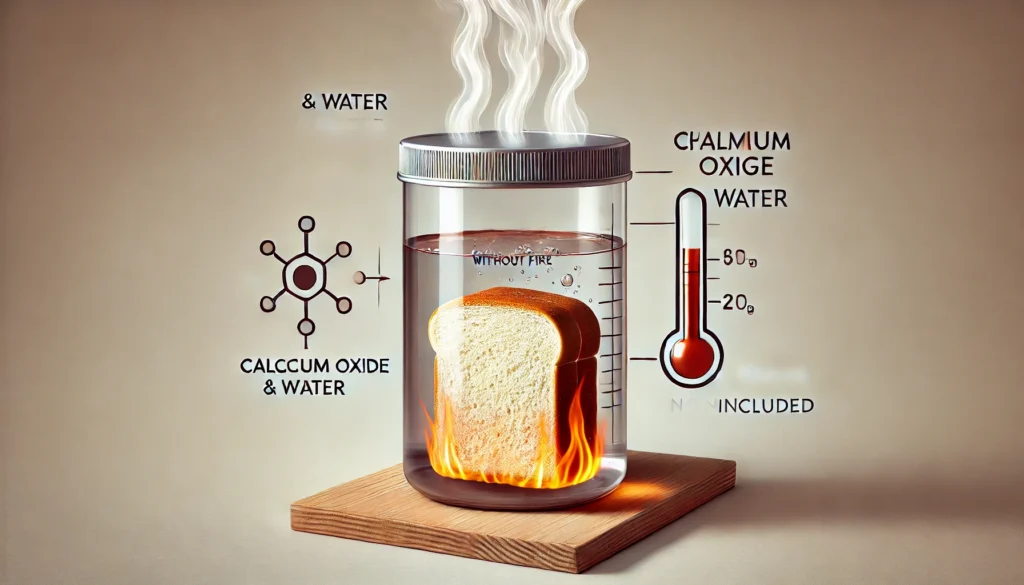

ルミネッセンスとは、熱を伴わずに光を放つ現象のことを指します。通常の発光は高温による燃焼や加熱によるもの(白熱電球や炎など)が多いですが、ルミネッセンスは低温で発生する光という点が特徴です。

この現象は、物質の原子や分子が外部からエネルギーを受け取り、それを光として放出することで起こります。

ルミネッセンスの種類と仕組み

ルミネッセンスには、発光の仕組みによってさまざまな種類があります。

1. フォトルミネッセンス(光による発光)

光を当てることで発光する現象です。

- 蛍光(フローレッセンス)

- ブラックライトを当てると光るポスターや蛍光ペンなど。

- 光を当てている間だけ発光し、光を消すとすぐに暗くなる。

- 燐光(フォスフォレッセンス)

- 夜光塗料や暗闇で光る時計の文字盤。

- 一度光を吸収すると、しばらくの間発光を続ける。

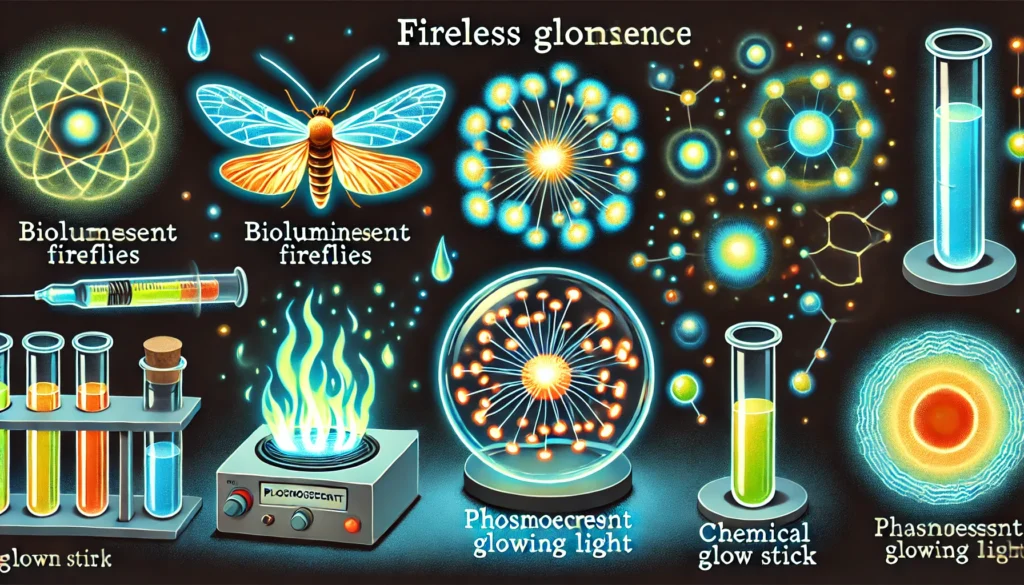

2. ケミルミネッセンス(化学反応による発光)

化学反応のエネルギーで発光する現象です。

- ホタルの光(バイオルミネッセンス)

- ホタルは体内のルシフェリンという物質が酸素と反応することで光る。

- ケミカルライト(サイリウム)

- コンサートなどで使われる光る棒は、内部の化学物質が混ざることで光を発する。

3. エレクトロルミネッセンス(電気による発光)

電気エネルギーによって発光する現象です。

- LED(発光ダイオード)

- LEDは電気を流すことで発光する。

- ネオンライト

- 放電によってガスが光る。

4. トリボルミネッセンス(摩擦による発光)

摩擦や破壊によって発光する現象です。

- 角砂糖を折ると青白く光る

- 角砂糖の結晶が壊れるときに発光することがある。

- ガムの銀紙をこすると光る

- 一部のガムの包装紙を暗闇でこすると、青白く光ることがある。

実験:ルミネッセンスを観察しよう

ルミネッセンスを観察する簡単な実験を紹介します。

用意するもの

- ブラックライト(紫外線ライト)

- 蛍光ペン

- 夜光塗料を使った時計やステッカー

- 角砂糖

実験の手順

- 蛍光発光を観察

- ブラックライトを当てて、蛍光ペンの線や特定のポスターが光るか試す。

- 燐光を観察

- 夜光塗料が使われた時計を明るい場所で光を当てた後、暗闇に移動して発光の様子を確認する。

- トリボルミネッセンスを観察

- 角砂糖を暗闇で折ると、一瞬青白く光るか試してみる。

実験の結果と考察

- 蛍光は光を当てている間だけ光り、燐光は光を消した後も光が残る。

- 角砂糖の発光は非常に短く、一瞬だけ青白く光るのが見える。

これらの実験を通して、ルミネッセンスの仕組みを身近に体験することができる。

親子トークタイム!子供に伝える方法

ルミネッセンスは、火を使わなくても光を生み出す特別な現象です。身近なものを使って発光の仕組みを学びながら、その不思議さを実感してみましょう。

子供にこう話してみよう!

火を使わなくても光るものがあるのを知っているかな?例えば、ホタルの光や夜光シール、コンサートで使う光る棒(ケミカルライト)もそうだよ。これは、ルミネッセンスという現象が関係しているんだ。

ルミネッセンスにはいくつかの種類があって、ブラックライトを当てると光る蛍光ペンや、しばらく光をためて暗闇で光る夜光塗料などがあるよ。他にも、角砂糖を折ると一瞬だけ青白く光ることもあるんだ。

身の回りのものをよく観察すると、火を使わずに光るものがたくさんあることに気づくよ。いろいろ試してみると、科学の面白さがもっとわかるかもしれないね。

まとめ

- ルミネッセンスとは、熱を伴わずに発光する現象のこと

- 代表的なルミネッセンスには、光で光る「蛍光・燐光」、化学反応で光る「ケミルミネッセンス」、電気で光る「エレクトロルミネッセンス」などがある

- 身近なものでルミネッセンスを観察する実験をすると、発光の仕組みがよくわかる

- 火を使わずに光を生み出すルミネッセンスの不思議を学びながら、科学への興味を深めることができる

ルミネッセンスの原理を知ることで、日常の中で不思議に思っていた光る現象の仕組みがわかります。親子で一緒に発光の仕組みを観察してみましょう。