自動運転車が当たり前の時代が、すぐそこまで来ています。

でも、もし事故が起きたら?責任は誰にある?免許はどうなる?保険は使える?

どれだけ技術が進んでも、社会の中で安全に使うには「ルール=法律」が必要です。

この記事では、自動運転に関わる法律や制度について、いまどこまで整備されているのか、そしてこれからどうなっていくのかをわかりやすく解説します。

あわせて読みたい:

自動運転とは?レベルの違いと意味をわかりやすく解説

https://think-with-kids.com/autonomous-driving-overview

自動運転と法律はどう関係するの?

車の世界には、交通ルールや道路交通法など、たくさんの法律があります。

これまでは、「人が運転すること」が前提だったので、運転免許、速度制限、飲酒運転の禁止など、すべて“人”に向けてルールが決められていました。

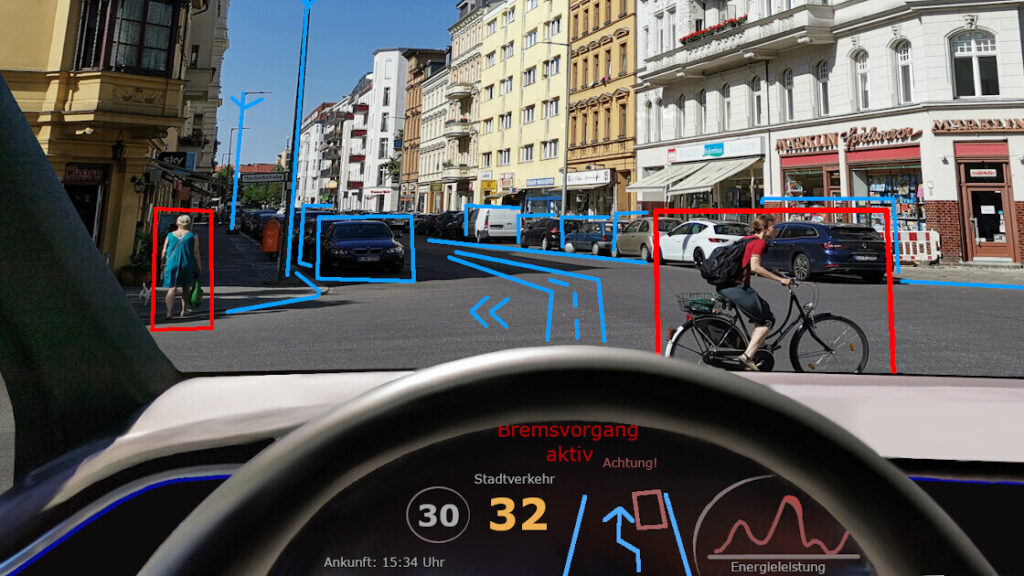

でも、自動運転になると状況が変わります。

- 車が勝手に動いたら、責任は誰にあるの?

- 人がハンドルを握っていないとき、事故が起きたらどうなる?

- 子どもやお年寄りだけでも使えるの?

こうした新しい状況に対応するために、法律や制度も“アップデート”されなければなりません。

日本ではどこまで法整備が進んでいるの?

2020年:日本でレベル3の自動運転車(条件付き自動運転)が道路交通法で認可

2023年:レベル4自動運転の公道走行を認める法改正が成立(特定条件下での完全自動運転)

つまり、現在の日本では、レベル4までの自動運転を前提にした法律が一部整備されているという状態です。

あわせて読みたい:

自動運転は事故が減る?増える?誰の責任?

https://think-with-kids.com/autonomous-driving-responsibility

事故が起きたら、誰が責任を取るの?

ここが最大の焦点です。

運転していたのが人なら、当然その人が責任を持ちます(過失責任)。

では、自動運転中に事故が起きたら?

- 車を持っている人?

- 車を作ったメーカー?

- ソフトウェアを作った会社?

- 通信や地図の不備が原因だったら?

国や保険会社、メーカーなどが集まって「新しい責任のしくみ」を模索していますが、2025年現在、完全なルールは整っていません。

現状では、「車が運転の主体とみなされる場合」は、車両提供側(メーカーや運行事業者など)に責任があるとされる方向に動いています。

保険や免許はどうなるの?

保険は?

すでに一部の保険会社では、「自動運転中の事故対応」に特化した保険商品が登場しています。

ただし、事故の責任がどこにあるのかが不明確なケースでは、保険の適用にも議論が残ります。

免許は?

今のところ、自動運転車でも“ドライバー”は免許を持っていることが前提です。

将来的には、「自動運転専用免許」「免許不要のゾーン」などの議論が進むと考えられます。

法律が追いつくには、何が必要?

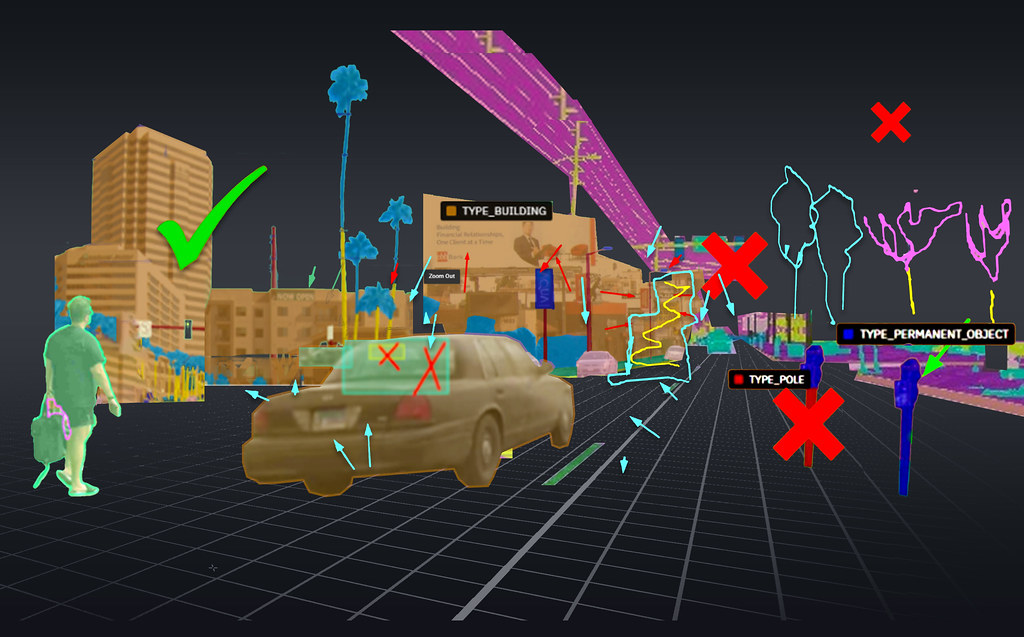

- 技術との対話:AIがどこまで判断できるのか、法の想定とズレがないか

- 国際協調:国ごとにバラバラでは、グローバルな運用に支障が出る

- 市民の理解:法律だけでなく、社会全体で「自動運転とは何か」を共有することが必要

また、責任能力や、事故の記録(ブラックボックス)など、新しい制度の設計も進められています。

あわせて読みたい:

自動運転は何の技術で動いているの?AIとセンサーのしくみ

https://think-with-kids.com/autonomous-driving-technology

親子トークタイム!子どもに伝える方法

法律という言葉は難しく聞こえるかもしれませんが、「どうやってみんなで安全に暮らすか」を決めるのが法律です。

子どもにこう話してみよう!

「自動運転の車って、ぶつかっても人が運転してないから“だれのせい?”ってなっちゃうんだよ。」

「だから、今は国や会社の人たちが、“そういうときはこうしよう”って、新しいルールを作ってるんだ。」

「未来の乗り物には、未来のルールが必要なんだね。」

まとめ

自動運転が広がるなかで、法律や制度の整備は“社会の安全網”として欠かせないものです。

2025年時点で、日本ではレベル4までの法整備が始まり、保険や責任の考え方も少しずつ形になってきました。

でもまだ、「レベル5」「全自動の社会」には追いついていない部分もたくさんあります。

だからこそ、「技術だけでなく、ルールや責任をどう決めるのか」も一緒に考えることが大切です。

親子で、「どんな社会なら安心できる?」「ルールって誰のため?」を考えるきっかけにしてみてください。

あわせて読みたい:

自動運転の未来を想像しよう【親子トークでひらめく2035年】

https://think-with-kids.com/autonomous-driving-future