「自動運転って、どうやって動いてるの?」

ニュースやCMでよく見かける自動運転車。でも、実際にどうやって車が“考えて”“判断して”“動いて”いるのかは、意外と知られていません。

この記事では、自動運転車の中で働いている技術たち、たとえばカメラやセンサー、人工知能、機械学習などについて、親子で学べる形でやさしく解説します。

まずはおさらい:自動運転のレベルってなに?

自動運転には「レベル0〜5」までの段階があることを覚えていますか?

レベルが上がるほど車ができることが増え、最終的には「完全自動(レベル5)」へと進みます。

その中で、たとえばレベル2や3では、運転の一部を人が行い、残りをAIが補助してくれます。

レベル4以上になると、決まった範囲ではすべての操作を車が自動で行うようになります。

あわせて読みたい:

自動運転とは?レベルの違いと意味をわかりやすく解説

https://think-with-kids.com/autonomous-driving-overview

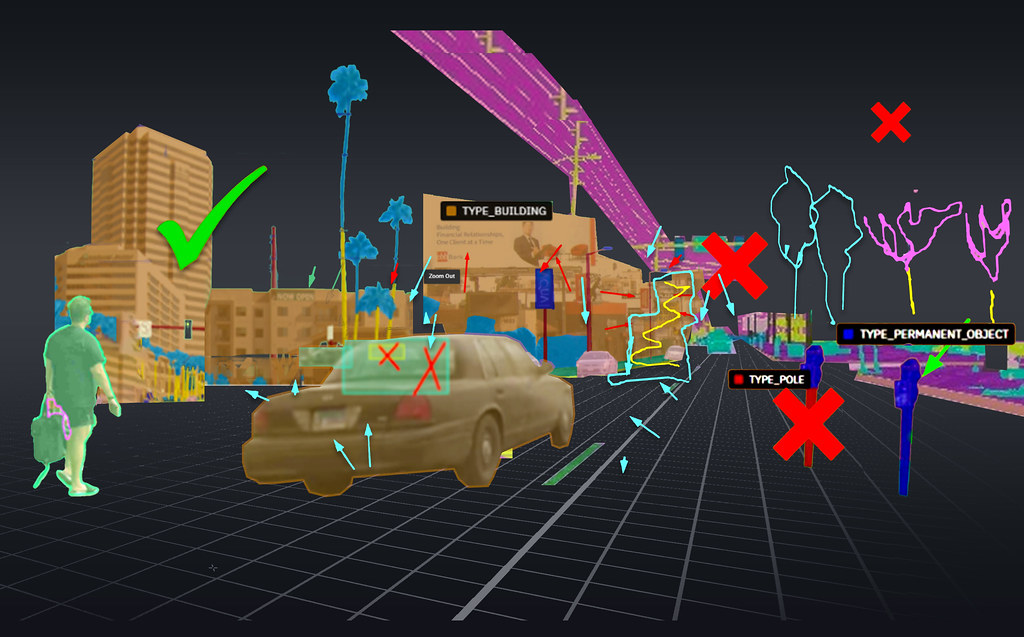

車の“目と耳”になるセンサーとは?

自動運転車が周囲の状況を知るために欠かせないのがセンサーです。

たとえば:

- カメラ:道路標識や歩行者、他の車などを“見る”ために使います

- レーダー(ミリ波など):雨や霧の中でも前の車との距離を測る

- LiDAR(ライダー):レーザー光で周囲の地形や障害物の形を正確に把握

- GPS:現在地を正確に知るために必要

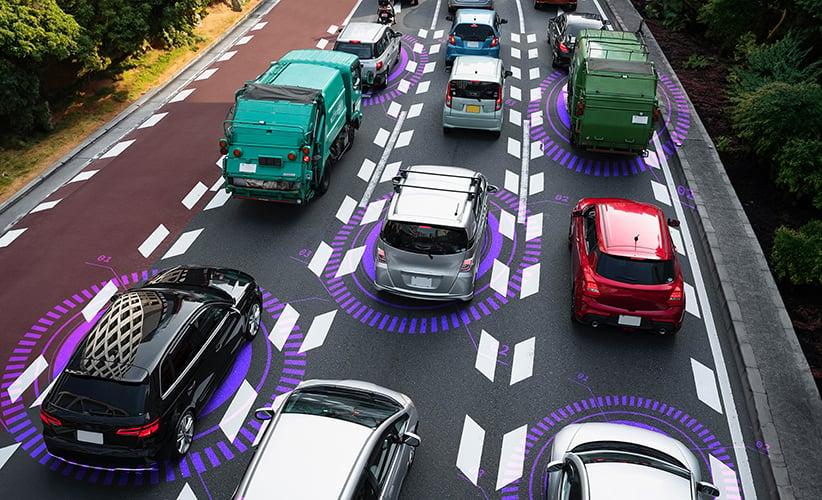

これらのセンサーは、人間でいう「目」「耳」「皮膚」みたいなもの。

周囲の情報をリアルタイムで収集し、AIに送ることで“判断材料”になります。

頭脳はAIと機械学習

AI(人工知能)は、自動運転車の頭脳のような存在です。

AIは、センサーから得た情報をもとに、「この人は歩いてくる?」「止まる?」「よける?」などを瞬時に判断します。

さらに、AIはただの計算マシンではなく、機械学習によって「経験から学ぶ力」を持っています。

- 似たような状況を何度も学習して精度を高める

- シミュレーションや実際の走行データから「こうすると危ない」「この動きは安全」と判断する力を得る

- 学べば学ぶほど“賢くなる”

つまり、AIは「見て・考えて・学ぶ」ことができるからこそ、人間に近い運転ができるのです。

自動運転車のしくみをまとめてみよう

自動運転車は、おおまかに次のような流れで動いています。

- 見る・感じる(センサー)

- 考える(AI・機械学習)

- 決める(制御システム)

- 動く(アクセル・ブレーキ・ハンドル制御)

この中で「1〜3」の部分が、これまでの車にはなかった新しい機能。

人の五感と脳のような働きを、機械が代わりに担っているわけです。

どう役立っている?どんな課題がある?

技術が進めば進むほど、「安全で便利」な車が作れるようになります。たとえば:

- 高齢者や障がい者でも安心して移動できる

- 子どもを一人で塾に送迎する車が作れるかも

- 物流トラックの自動化で人手不足を解消できる

一方で、課題もあります。

- AIが“間違える”可能性がゼロではない

- センサーが壊れたら?天候の影響を受けたら?

- 判断ミスが起きたとき、誰が責任を取るの?

こうした課題をクリアしていくことが、今後の技術と社会の両方のテーマになっていきます。

あわせて読みたい:

自動運転と法律のこれから〜ルールは追いつくの?〜

https://think-with-kids.com/autonomous-driving-law

親子トークタイム!子どもに伝える方法

「車が自分で走る」と聞くと、まるで魔法みたいに感じるかもしれません。

でも、それを支えているのは、たくさんの技術と“考える力”をもったコンピューター。

子どもと一緒に、機械にも「見える目」「考える脳」があることを知ることで、未来の技術に対する興味や理解が深まります。

子どもにこう話してみよう!

「自動運転の車はね、自分で前を見たり、周りを感じたりして、“今、どう動くのが安全か”を考えて動いてるんだよ。」

「人の目の代わりになるカメラとか、耳の代わりになるセンサーがあって、たとえば“前に人がいる!”って気づいたら、ちゃんと止まるんだ。」

「それだけじゃなくて、“どういうときに止まったほうがいいか”っていうのを、たくさんの経験から学んでるの。つまり、車が“かしこくなってる”ってことなんだね。」

まとめ

自動運転車が動くためには、人間のように「見る」「考える」「動く」ための技術が必要です。

その役割を担っているのがセンサー、AI、そして機械学習といった最新技術です。

こうした技術の進歩によって、車は単なる「移動の道具」から、「判断するパートナー」へと変わっていきます。

親子で「技術ってどうできてるの?」「それってどう使われてるの?」といった“しくみ”を学ぶことは、未来を自分で考える力を育てる第一歩になります。

あわせて読みたい:自動運転のメリット・デメリットを親子で考えよう

https://think-with-kids.com/autonomous-driving-compare