「子どもに天体望遠鏡を買いたいけど、どれがいいのかわからない」

「スペックを見ても、どこが違うのか全然わからない」

そんな悩みを持つご家庭は少なくありません。

この記事では、天体望遠鏡を初めて選ぶ人が“失敗しないための選び方”を、ポイントごとにわかりやすく解説します。

合わせて、すでに公開されている各おすすめ記事へのリンクも紹介しながら、望遠鏡の世界をじっくりナビゲートします。

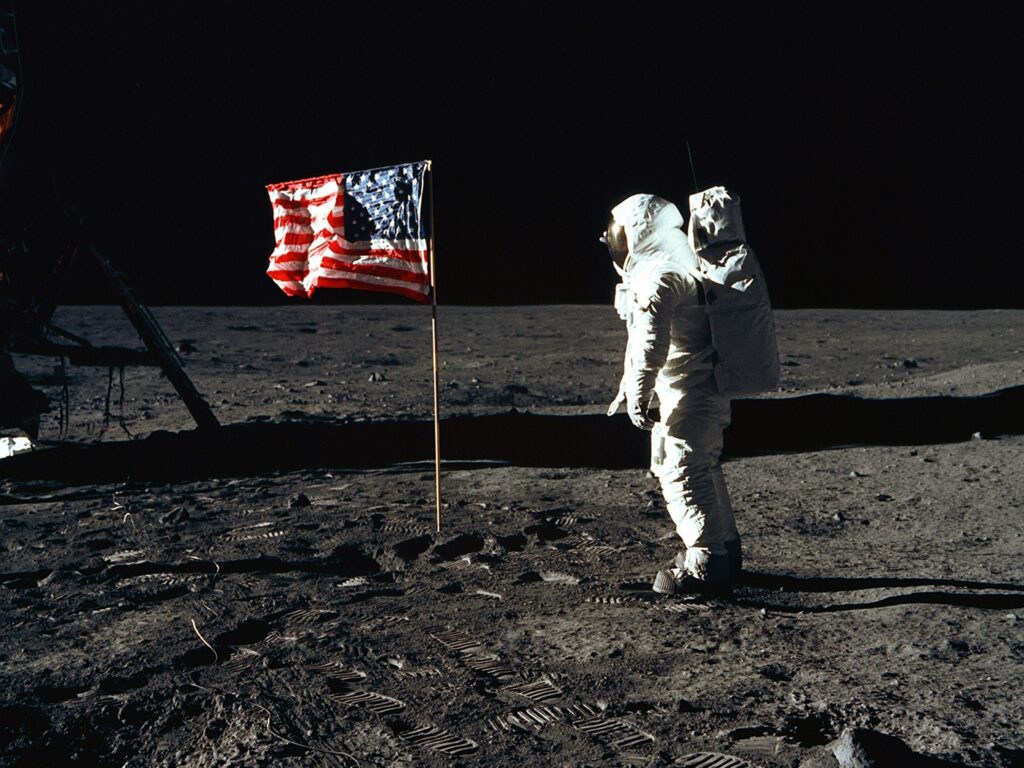

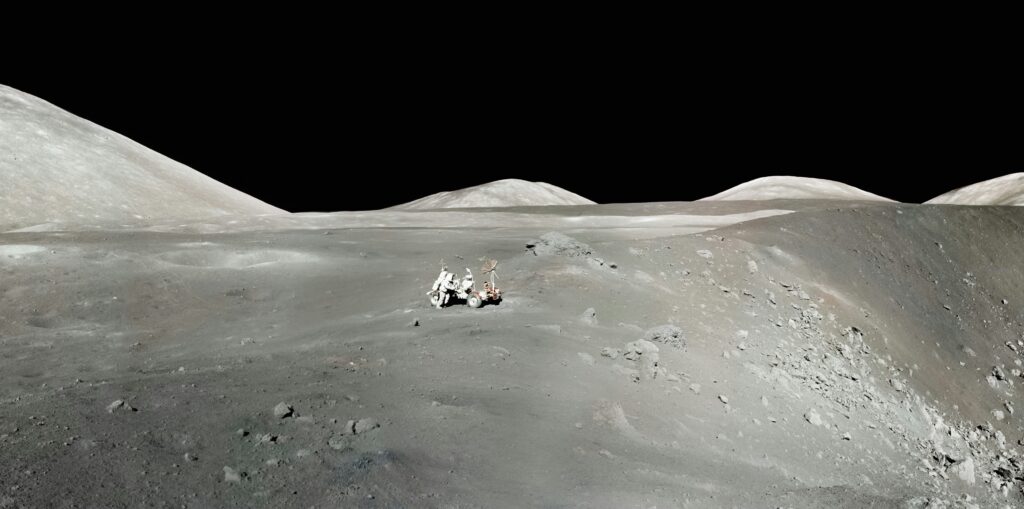

見たいものを明確にしよう|月?惑星?星雲?

まず最初に、「何を見たいか」をはっきりさせることが、望遠鏡選びの第一歩です。

- 月のクレーターや山脈をくっきり見たい → 比較的低倍率・扱いやすい望遠鏡でOK

- 土星の輪、木星の縞模様や衛星 → ある程度の口径と倍率が必要

- 星団や星雲 → 光を集める力(集光力)が求められる、暗い場所での観測が前提

→ 「月や土星はどこまで見える?」に特化した記事はこちら:

家庭用望遠鏡で月や土星の輪は見える?

1. 光学形式の種類|屈折式・反射式・複合式

望遠鏡には、レンズやミラーの使い方によって光学形式が分かれます。初心者におすすめなのは「屈折式」です。

| 種類 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 屈折式 | レンズで光を集める。構造がシンプルで使いやすい | 初心者・子ども向け |

| 反射式 | ミラーで光を集める。大口径でも価格を抑えやすい | 中級者以上 |

| 複合式 | レンズ+ミラーのハイブリッド。小型でも高性能 | コンパクトモデル志向の方におすすめ |

→ 持ち運びや収納もラクな軽量モデルを知りたい方はこちら:

家のベランダや公園で楽しめるコンパクト望遠鏡特集

2. 架台の種類|経緯台式 vs 赤道儀式

望遠鏡を動かすための架台には大きく2種類があります。

- 経緯台式:上下・左右に動かせる。初心者向けで直感的に操作できる。

- 赤道儀式:星の動きを追いやすいが、慣れが必要。

→ 初心者には操作の簡単な経緯台式がおすすめです。

3. 口径と焦点距離|明るさと倍率を決めるポイント

口径とは、レンズやミラーの直径のこと。

口径が大きいほど光を多く集めることができ、暗い星までくっきり見えるようになります。

初心者には、口径60〜70mm、焦点距離400〜800mm程度がバランスの良いスペックです。

→ はじめての一台におすすめの機種を知りたい方はこちら:

初心者・小学生におすすめの望遠鏡3選

4. 倍率の落とし穴|高倍率=よく見える、ではない!

倍率だけで望遠鏡の良し悪しは判断できません。

倍率を上げすぎると、視野が狭く、手ブレや大気の影響を強く受けるため、実際には見にくくなることもあります。

倍率は30倍〜80倍が基本。接眼レンズの交換で調整できるモデルを選びましょう。

5. 撮影対応の可否|スマホやカメラとつなげられるか

最近人気なのが、スマホで天体を撮影したいというニーズ。

望遠鏡とスマホを接続するには、アダプターやホルダーが必要です。

スマホ撮影に対応した望遠鏡を比較した記事はこちら:

スマホ撮影できる!写真が撮れる望遠鏡まとめ

6. 重さ・組み立てやすさ|“出すのが面倒”にならない工夫を

どんなに高性能でも、出しにくくて使わなければ意味がありません。

軽さ・簡単な組み立て・収納性も、初心者が望遠鏡を使い続けるために大切なポイントです。

【おやこトークタイム!】子どもに伝える方法

「何が見えるの?」「どうやって使うの?」という子どもの疑問に、一緒にスペック表を見ながら答えてみましょう。

「これで月のクレーターが見えるよ」

「このレンズを替えると、土星の輪も見えるかも」

そんな会話が、学びのモチベーションに変わります。

最初の一台だからこそ、“一緒に選ぶ体験”が、学びのスタートです。

まとめ

初心者の望遠鏡選びでは、「何ができるか」だけでなく、「誰が、どう使うか」を考えることが大切です。

- 屈折式・経緯台式は初心者に最適

- 口径60mm以上で月や惑星の観察に対応

- 高倍率に頼らず、扱いやすさとバランス重視

- スマホ撮影や収納性など、目的に合わせて選ぼう

これらの視点をもとに、次はあなたの目的に合った1台を選びにいきましょう。