夜中に怖い夢で目が覚めてしまう。

胸がドキドキして、「夢でよかった…」とほっとする。

そんな経験、誰にでもあるのではないでしょうか。

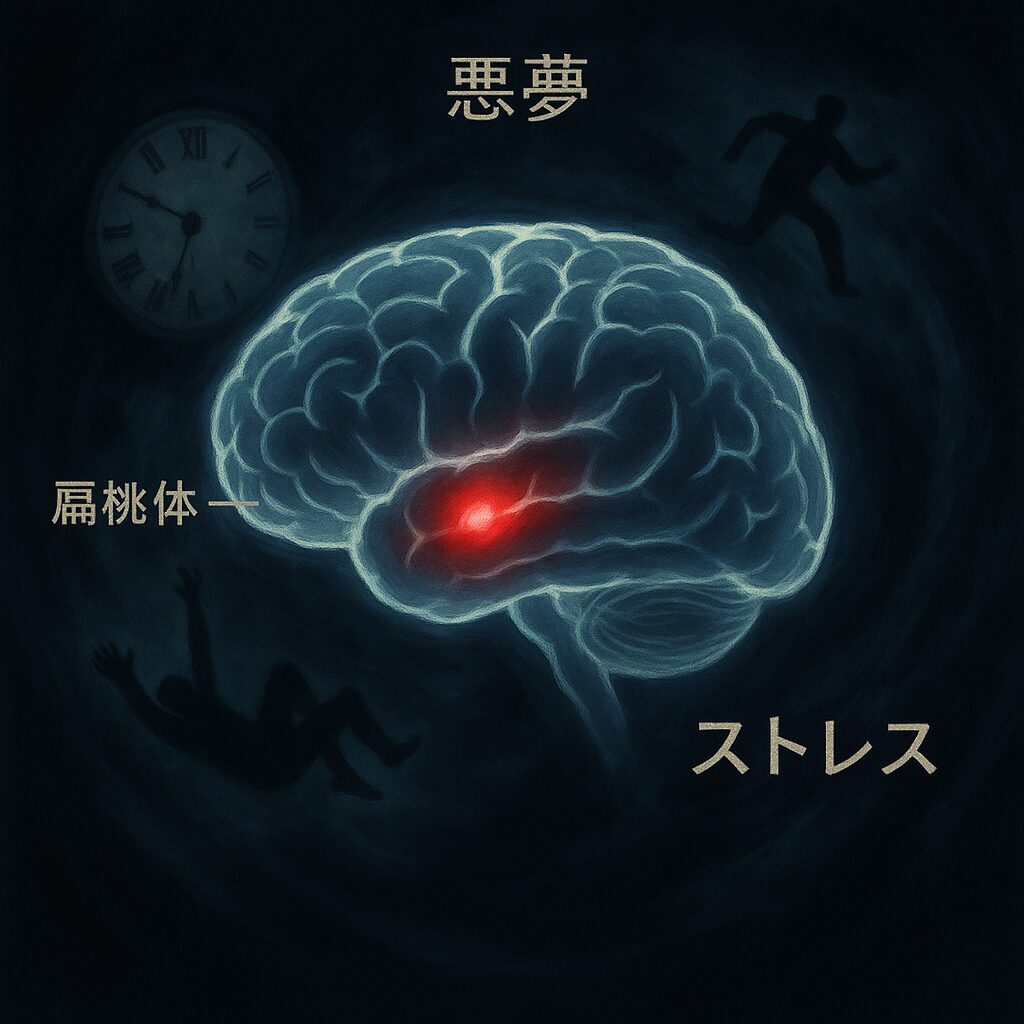

この記事では、「悪夢」と「ストレス」の関係を中心に、脳のしくみや心理的な背景を科学的にわかりやすく解説します。

子どもの悪夢についても触れながら、親子で話せるポイントも紹介します。

悪夢に悩む人や、「なぜそんな夢を見てしまうのか?」という疑問を持っている人にとって、きっとヒントになるはずです。

悪夢ってなに?普通の夢との違い

「悪夢」とは、見ているあいだに不安や恐怖、苦しさを感じる夢のことです。

起きたあとも感情が強く残ることが多く、夜中に目覚めてしまうこともあります。

よくある悪夢の内容

- 追いかけられる

- 落ちる・閉じ込められる

- 誰かが傷つく・自分が傷つく

- 身近な人がいなくなる

夢自体は誰でも見ますが、「悪夢」の場合は身体的なストレス反応(動悸・汗・息切れなど)を伴うことが特徴です。

ストレスが悪夢の原因になる理由

悪夢は単なる「変な夢」ではなく、心の状態が夢に表れているサインとも言えます。

● 脳の“感情中枢”が活発になる

夢を見ているとき、とくにレム睡眠中には**扁桃体(へんとうたい)**という感情の脳領域が強く働きます。

ストレスがたまっていると、扁桃体の活動が過剰になり、ネガティブな内容の夢を引き起こしやすくなるのです。

● ストレスホルモンと夢の関連

ストレスが高まると分泌されるホルモン「コルチゾール」は、睡眠の質にも影響します。

睡眠が浅くなる → レム睡眠が増える → 悪夢を見やすくなるという負のループが生まれることも。

このしくみは「夢とレム睡眠の関係」でも紹介しています。

PTSDと悪夢の関連性

強いトラウマ体験(災害・事故・暴力など)をした人が繰り返し同じ夢を見ることがあります。

これは「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」の症状のひとつで、悪夢が記憶と結びついて再現される状態です。

PTSDの悪夢の特徴

- 内容が現実にあった出来事に近い

- 繰り返し見る

- 日常生活に支障をきたすことがある

このような場合は医療的なサポートが必要となることもあります。

子どもの悪夢にどう向き合う?

子どもは成長の過程で悪夢をよく見ます。

とくに幼児期〜小学校低学年では、「想像力が発達しているけれど、現実との区別があいまい」な時期です。

よくある子どもの悪夢

- おばけに追いかけられる

- 家族がいなくなる

- 自分が迷子になる

大人ができること

- 「夢だから大丈夫」と安心させる

- 怖かった夢の話をじっくり聞く(否定しない)

- 寝る前にリラックスできる環境を整える(光・音・会話)

子どもの悪夢は「心の成長のあらわれ」とも言えます。

安全基地としての親の関わりが、子どもの心を落ち着かせる大きな助けになります。

親子トークタイム!子どもにこう話してみよう

「怖い夢って、ほんとは心がびっくりしてるサインなんだって。何か心配なことがあったり、疲れてたりすると、夢に出てきちゃうことがあるみたい。でも、夢っていうのは“本当のこと”じゃないからね。話すとちょっとだけラクになるんだって。」

まとめ

- 悪夢は、ストレスや不安が原因で見ることが多い

- 感情をつかさどる脳(扁桃体)が夢に影響している

- PTSDなどの強いストレス体験とも関係する場合がある

- 子どもの悪夢は成長過程の一部、大人の理解と安心が大切

悪夢は単なる“怖い夢”ではなく、心と脳が発しているメッセージかもしれません。

夢の内容に目を向けることで、日常のストレスに気づくきっかけになるかもしれません。