人工肉という言葉を聞いたことがある人は多いかもしれません。でも実際、「どんな仕組み?」「何でできているの?」「本当においしいの?」と聞かれたら、うまく答えられない人もいるのではないでしょうか。

今、世界中で注目されている人工肉は、単なる“肉の代用品”ではなく、未来の食文化そのものを変える可能性を秘めた存在です。

この記事では、人工肉の種類や仕組みから、日本での取り組み、最新の販売状況、そして将来的な展望まで、まるっとやさしく解説します。

親子で読んでも楽しめる、食と未来の「おいしい話」、一緒にのぞいてみましょう。

人工肉とは?培養肉や代替肉との違いを解説

人工肉とひとことで言っても、実は種類があります。まず代表的なのが「培養肉」と「代替肉」です。

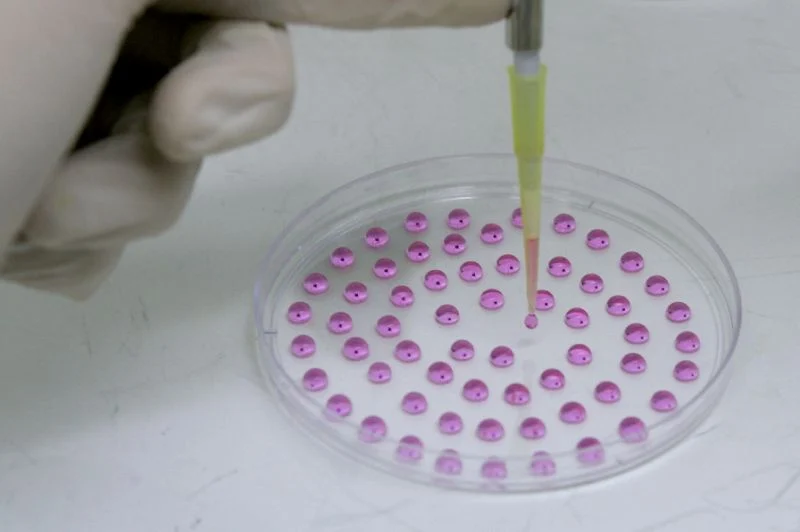

培養肉は、本物の動物の細胞を取り出して、それを特別な環境で育てて作られる肉です。言ってしまえば、実際に生きている動物から直接切り取るのではなく、ラボで育てた肉。だから、動物を殺す必要がなく、倫理的にも注目されています。

一方、代替肉は植物由来の材料(たとえば大豆やえんどう豆、さらにはクロレラなど)から作られています。こちらは見た目や食感を肉に近づけて作るもので、ヴィーガンやベジタリアンの人々の間でも人気です。

英語では、培養肉を「cultured meat」、代替肉を「plant-based meat」と呼ぶのが一般的です。

このように、「人工肉」という言葉には、技術もアプローチも異なる2つの方向性があることをまず知っておくとよいでしょう。

味・栄養・健康面:人工肉は本当においしいのか?

「人工肉っておいしいの?」これは誰もが最初に気になるポイントです。

かつては「まずい」「ゴムみたい」と言われていたこともありましたが、今はそのイメージが大きく変わってきています。最近の人工肉は、技術の進化によってジューシーさや旨味、さらには肉の繊維感までもがリアルに再現されています。

味だけでなく、栄養面でもポイントがあります。人工肉はたんぱく質がしっかり含まれており、脂肪やコレステロールは少なめ。中にはビタミンB群や鉄分を強化している製品もあり、健康志向の人にもおすすめです。

一部では「体に悪いのでは?」という疑問もありますが、それは一部の加工食品と混同されたイメージによるものです。実際には、製造工程の透明性や安全基準が厳しく設定されている製品も多く、きちんと選べば安心して食べられる食品といえるでしょう。

人工肉を本当においしく食べるには、焼き方や味付けの工夫も重要。調理法ひとつで「本物の肉とほとんど変わらない」と感じる人も多いのです。

日本での人工肉事情と注目企業・大学の動き

日本でも人工肉の波は確実に広がっています。

たとえば、植物由来のパティを使った商品を開発するスタートアップが急増。技術を持つ大学や食品大手との連携も進んでいます。

ある大学では、実際に筋組織を培養してステーキ状にする研究が進められています。そこでは3Dプリンタを使った細胞構造の再現など、まさに未来の「ラボで育てる肉」が現実になりつつあるのです。

大手食品メーカーも黙っていません。家庭で手軽に楽しめる人工肉ハンバーグやミンチなどの冷凍食品を開発し、スーパーやコンビニでの展開も始まっています。

また、人工肉関連のベンチャー企業に注目が集まり、投資市場でも話題になることが増えてきました。人工肉関連株として将来性を期待されている企業も複数登場しています。

技術、ビジネス、そして社会のニーズが重なり、日本でも人工肉が「特別なもの」から「身近な選択肢」へと進化しつつあります。

実はもう食べられる!人工肉を使った商品・チェーン展開

「そんなにすごいなら、食べてみたい!」と思った方も多いのではないでしょうか。実はすでに、日本国内でも人工肉を使ったメニューを提供しているお店は複数あります。

たとえば、ファストフードチェーンのバーガーキングでは、植物由来のパティを使った「プラントベースワッパー」が販売されています。肉に近いジューシーさと香ばしさが特徴で、見た目も味も満足度の高い一品です。

モスバーガーでも、動物性食材を一切使用しない「グリーンバーガー」が一部店舗で提供されており、ヘルシー志向の人や環境への意識が高い人たちから注目を集めています。

焼肉チェーンの「焼肉きんぐ」では、プラントベースの焼肉メニューを導入し、肉の代わりとして楽しめるスタイルを提案しています。また、「すたみな太郎」では、植物性たんぱく質を活用したメニューがバイキングの一部として提供されており、自由に選んで味わうことができます。

家庭向けの商品としては、「大塚食品のゼロミート」や「伊藤ハムのまるでお肉!」、「マルコメの大豆ラボ」などが知られています。これらはハンバーグやミートボール、レトルトカレーなどに加工され、スーパーやコンビニの冷蔵・冷凍コーナーに並んでいます。

つまり人工肉は、もはや「未来の食品」ではなく、すでに日常の中で手に取ることができる「いま選べる選択肢」になってきているのです。外食でも家庭でも、「地球と体にやさしい」食生活が現実のものとして広がり始めています。

人工肉の課題と未来性:環境・倫理・万博での注目

人工肉の可能性は大きいですが、課題もあります。

まず価格。特に培養肉はまだ生産コストが高く、気軽に買える価格帯にはなっていません。生産技術が普及し、量産体制が整えば、徐々に価格も下がっていくと予想されます。

また、消費者の理解や法整備も重要なテーマです。「どんな材料?」「安全性は?」といった疑問に答えられる透明性と、法的なルール作りが今後の鍵となります。

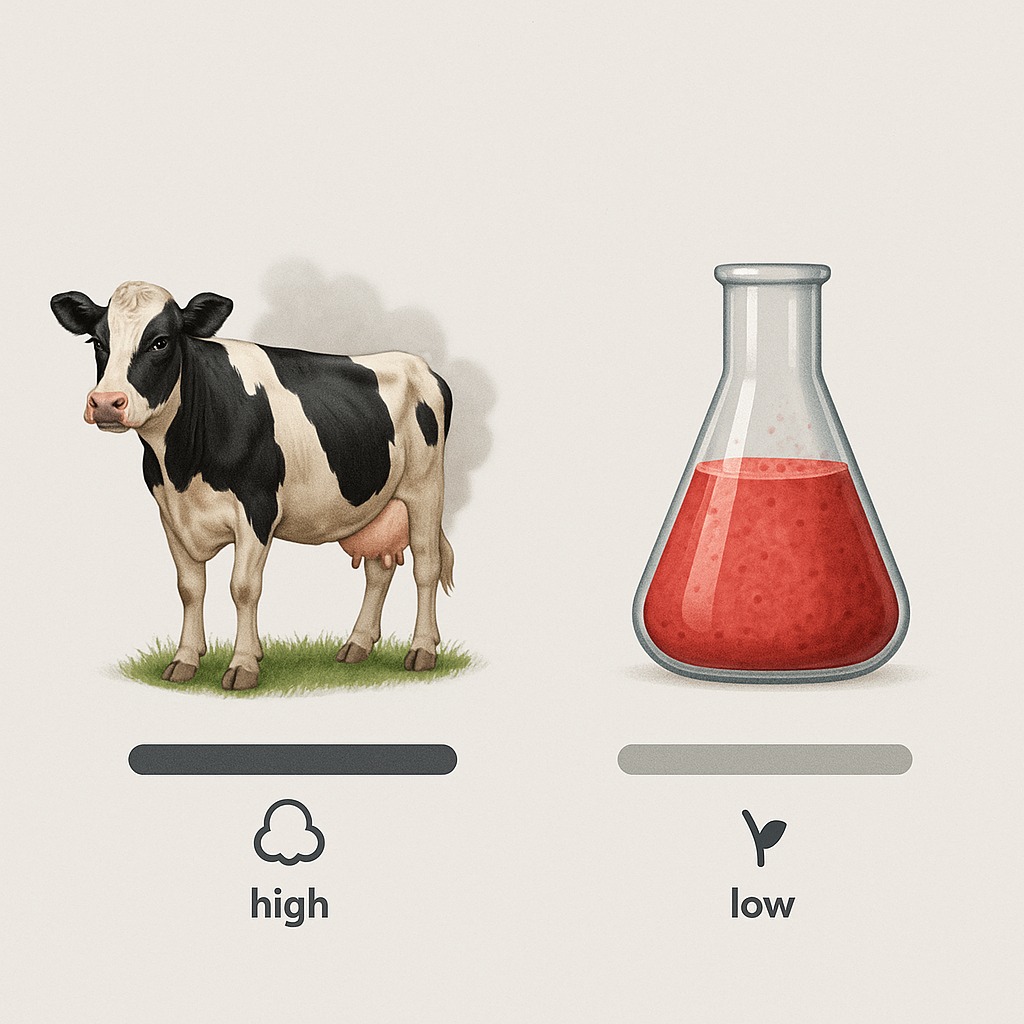

しかし、人工肉の持つ環境的メリットは見逃せません。家畜の飼育に比べて、温室効果ガスの排出量が大幅に少ないというデータもあり、気候変動への対策としても注目されています。

そして2025年の大阪・関西万博では、人工肉や昆虫食などの「次世代食」が大きく取り上げられる予定です。これをきっかけに、さらに多くの人が人工肉に触れることになるでしょう。

世界的にも、人工肉に注目している著名人や企業家は少なくありません。彼らが未来の食卓として人工肉を支援することで、開発スピードは加速していくと考えられます。

まとめ:人工肉は未来の「ふつうの食」になるか?

人工肉は「新しいからすごい」だけではありません。味、栄養、そして地球環境へのやさしさという点でも、次の時代の“ふつうの食”になる可能性を秘めています。

今はまだ一部のスーパーや飲食店でしか見かけないかもしれません。でも、技術と需要が追いつけば、それは当たり前のように私たちの食卓に並ぶようになるでしょう。

少しずつ社会が変わっていく中で、私たちができることは、まず知ること。そして、選んでみることです。