古代ローマは、約2000年前に地中海世界を支配した巨大な文明です。

道路、コロッセオ、皇帝、剣闘士、テルマエ(公衆浴場)――その名前は知っていても、実際にどんな社会だったのかを知る機会は少ないかもしれません。

この記事では、古代ローマの時代・くらし・戦い・建築・社会制度まで、基本からわかりやすく解説します。

はじめて学ぶ人でも「ローマってこういう時代だったのか」とイメージできるように構成しています。

古代ローマとはどんな時代?

古代ローマは、紀元前8世紀にイタリア半島中部の都市国家として始まりました。

王が支配していた「王政時代」から、市民が選んだ代表が国を動かす「共和制」、

そして皇帝があらわれる「帝政」へと時代が移っていきます。

帝国が最大に広がったのは2世紀ごろ。現在のヨーロッパ、西アジア、北アフリカにまたがる超巨大国家でした。

都市づくり、法律、軍事、道路、水道など、現代につながる社会の基本をローマ人たちはすでに形にしていました。

くらしの基本|服・食事・お風呂

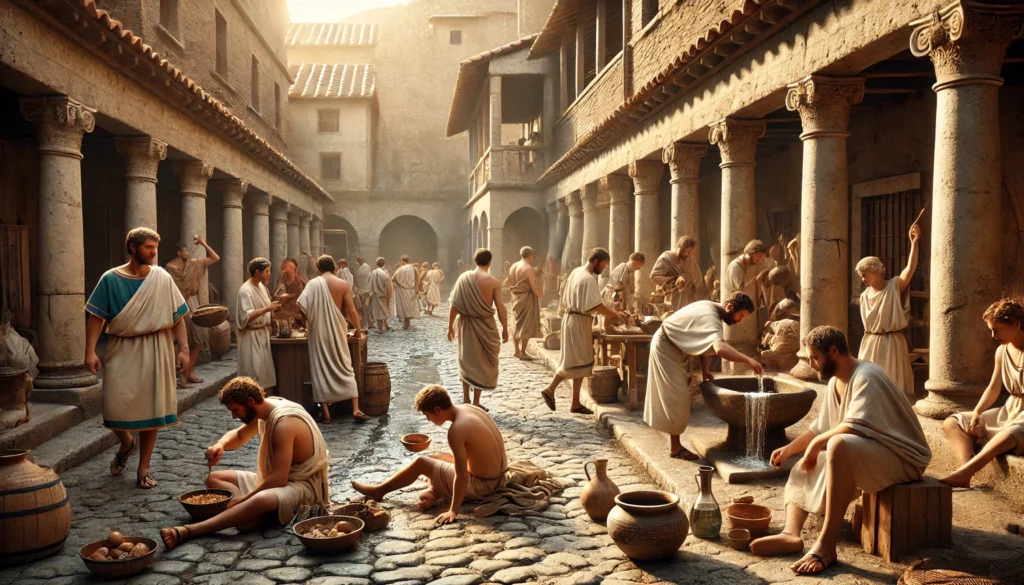

ローマ人のふだんのくらしは、身分や立場によって異なりましたが、いくつかの共通点がありました。

- 服装はトガ(正装)やトゥニカ(ふだん着)など、布を体に巻いて着るスタイル

- 食事はパン、豆、野菜、ワインが基本。貴族の宴会では「寝ながら食べる」ことも

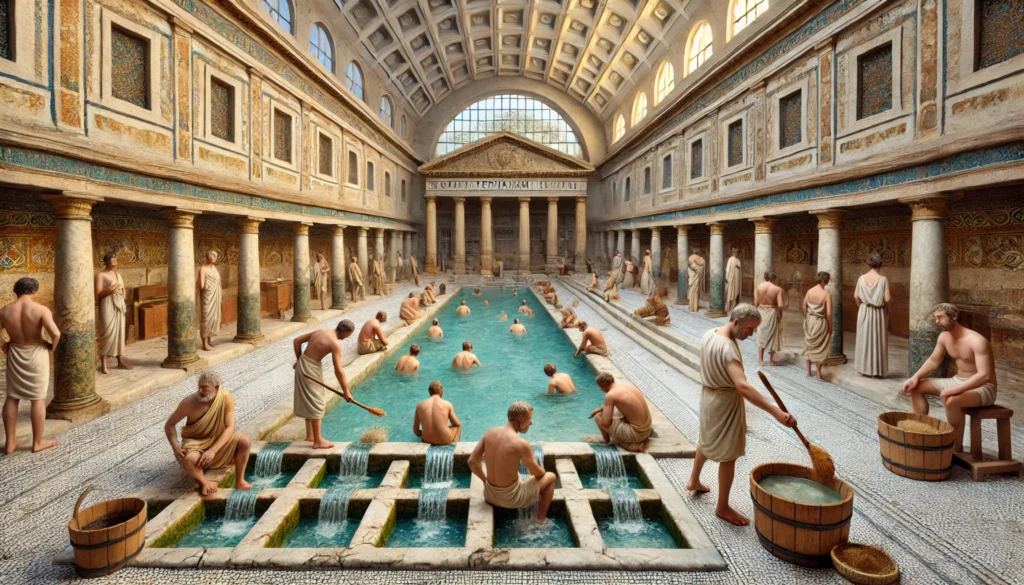

- お風呂は「テルマエ」と呼ばれる公衆浴場。冷水→ぬる湯→熱湯の順で入る本格派

- トイレも水洗式があり、都市のインフラが意外と進んでいた

今の生活とは違うけれど、人間らしさはしっかり感じられる。そんな暮らしの様子は

古代ローマのくらしをのぞいてみよう|服・食事・お風呂のリアルな日常で詳しく紹介しています。

剣闘士と兵士の戦いのちがい

古代ローマで「戦士」といえば、まず思い浮かぶのは剣闘士(グラディエーター)と兵士(軍団兵)です。

- 剣闘士:コロッセオなどの闘技場で戦う“見せもの”としての戦士。死ぬこともあるが、人気者は大切にされる

- 兵士:ローマ帝国の拡大と防衛を担う職業軍人。訓練、行軍、道路建設など、地道で規律正しい生活

この2つは、同じ「戦う人」でもまったく異なる役割でした。

それぞれの装備・訓練・目的については

剣闘士と兵士のほんとうの姿|ローマの戦いと軍隊のしくみでくわしく学べます。

街と技術|道路・建物・コンクリート

古代ローマは「都市をつくる文明」でもありました。

- 道路:石を何層にも敷き、まっすぐで丈夫な舗装路(総距離は地球2周分以上)

- 建築:アーチ・ドーム構造を駆使した神殿や闘技場(コロッセオ・パンテオン)

- コンクリート:火山灰を使った「ローマン・コンクリート」は今も残るほど強固

- 水道:水道橋を通じて都市に水を供給、公衆浴場やトイレの水洗化を実現

現代にも通じる都市機能と建築技術については

古代ローマの街と技術|道路・建物・コンクリートの秘密でさらに詳しく紹介しています。

社会と政治|市民・皇帝・パンとサーカス

ローマの政治は時代によって変化しましたが、常に「民衆の声」と「権力者の意図」がぶつかっていました。

- 元老院:貴族による政治機関。共和制時代の中心的存在

- 皇帝:帝政時代の支配者。市民からの人気と軍の力を背景に絶大な権力を持つ

- パンとサーカス:民衆を満足させて政治への不満をそらすための戦略。剣闘士試合や食糧配給が行われた

- 奴隷・女性・外国人:法的には自由や権利が制限され、身分によって生活の幅が大きく異なっていた

社会のしくみを知ることは、「今の社会の成り立ち」を考える入口でもあります。

詳しくは

古代ローマの社会と政治|パンとサーカスと皇帝たちをご覧ください。

今と何がちがって、何が似てる?

古代ローマの生活は今とは大きく異なる部分もありますが、同時に多くの共通点もあります。

| 分野 | 違い | 似ている点 |

|---|---|---|

| 服 | 布を巻いて着る | 身分や場面で服装を変える習慣 |

| 食事 | 寝ながら食べることも | 家族や仲間と食卓を囲む文化 |

| 建物 | 石とコンクリートの構造物 | 空間を設計して快適に暮らす知恵 |

| 娯楽 | 剣闘士の試合、詩の朗読 | 気晴らしとしての娯楽の重要性 |

| 政治 | 皇帝や元老院 | 民の支持が政治に影響する構造 |

もっと比較を深めたい方は

今のくらしとどう違う?古代ローマと現代をくらべてみようでどうぞ。

まとめ

古代ローマは、単なる“昔の国”ではなく、

今の社会のしくみ、都市のあり方、人間らしいくらしの工夫に多くの影響を与えてきた文明です。

- 衣食住からインフラ、戦い、政治、娯楽に至るまで

- すべてが「人間らしく生きる」ことに向けた工夫だった

- 今とちがうからこそ、「自分たちの今」がくっきりと見えてくる

この記事が、古代ローマを学ぶ最初の一歩として、

そしてその魅力を深めていくための“地図”になれば幸いです。