元素記号(H, He, Li, Be…)は、理科の授業や受験で避けて通れない学びのひとつです。

でも、記号だけを見て丸暗記しようとすると、どうしても苦手意識が出てしまいがち。

この記事では、語呂合わせや「実物に触れる体験」を通して、楽しく・深く記憶に残す方法を紹介します。

暗記に悩む子どもと一緒に、「わかる」「見える」「おもしろい」に変えるヒントが満載です。

元素記号とは?

元素記号は、元素の名前をアルファベット1〜2文字で表した略称です。

たとえば、水素は「H」、酸素は「O」、鉄は「Fe」など。

この記号は世界中で共通に使われており、化学式や周期表の理解に欠かせない大切な情報です。

覚えるべき元素記号はどれくらい?

中学校の理科では、おもに最初の20〜30個ほどの元素記号を学びます。

とくに登場頻度が高いのは、「水素(H)」「酸素(O)」「炭素(C)」「ナトリウム(Na)」「カルシウム(Ca)」など、日常生活や実験でよく使われるものです。

この段階では、「周期表の最初の20個をざっくり言えるようになる」ことを目標にするのがおすすめです。

少しずつ増やしていくうちに、子どもは自然と周期表のパターンに慣れていきます。

語呂合わせで楽しく覚える方法

語呂合わせは、記号の順番や意味をリズムに乗せて覚える定番の方法です。

一番有名なのが、「水兵リーベ、僕の船」というフレーズです。

水素、ヘリウム、リチウム、ベリリウム、ホウ素、炭素、窒素、酸素、フッ素、ネオン……という順番で並んだ記号を、語呂でつなげて覚えることで、単なる記号の羅列が記憶のリズムに変わります。

さらに、替え歌にしたり、家族でクイズ形式にしたりと、遊びながら学べる工夫もたくさんあります。

実物を見ると覚えやすくなる理由

暗記は、感情が動いたり、五感を使ったりすることで記憶に残りやすくなります。

だからこそ、実際の金属や鉱石など、「本物の元素」に近いものを見たり触れたりする体験が効果的です。

「このキラキラした銀色のかたまりは“鉄”だよ」「これは“銅”っていう金属で、10円玉の材料」など、言葉だけでは伝わらない“手応え”が、理解につながるのです。

【おすすめ教材】本物を“見て覚える”という学び方

暗記に苦手意識がある子どもには、「覚える」のではなく「感じる」学び方が有効です。

そこでおすすめしたいのが、本物の元素を使った標本付き教材です。

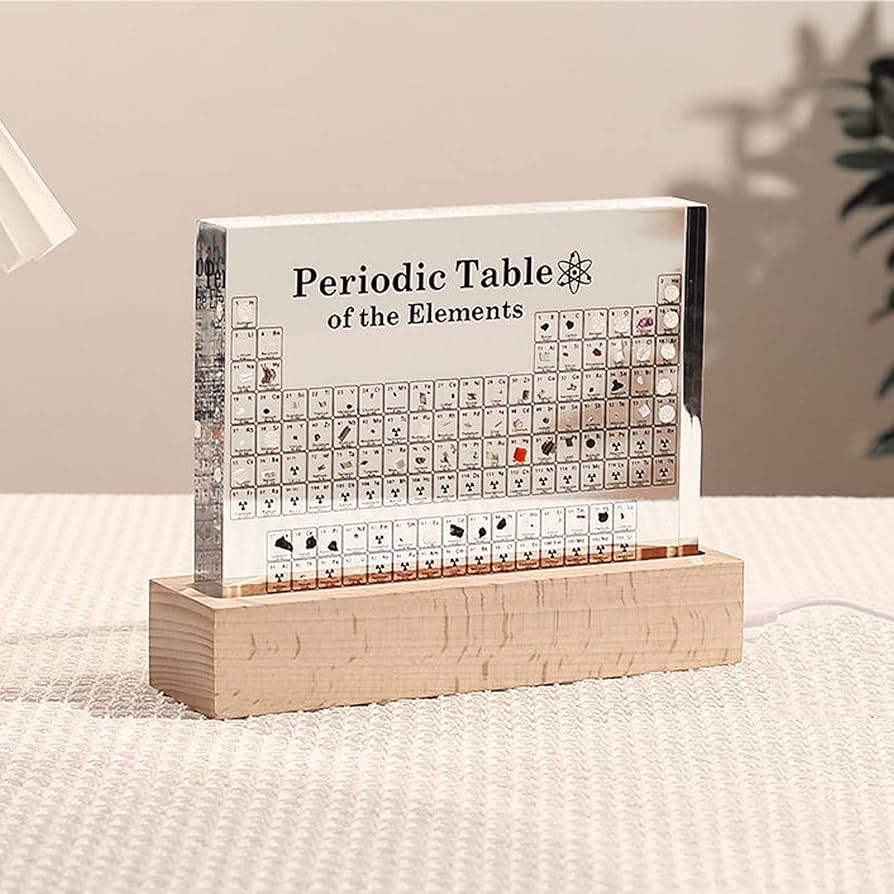

TumugiMart 元素周期表(実物標本&台座付き)

この製品は、83種類の本物の元素標本を透明なアクリルに封入し、美しい周期表としてまとめたものです。

金属・鉱物・気体(安全な形で保存)などが実際に封入されていて、「記号=ただの文字」ではなく、「記号=実物」に変わる感動があります。

さらに、重厚感のあるウォールナット台座付きで、学習机や書斎、リビングにも飾れるデザインです。

学ぶことが目的でありながら、知的好奇心をくすぐるインテリアとしても高い価値があります。

暗記に苦手意識がある子にとっても、「これ見て覚えよう」が大きな助けになるでしょう。

【おやこトークタイム!】子どもに伝える方法

元素記号は、最初は「アルファベットがいっぱい並んでるだけ」に見えるかもしれません。

でも、「これは水の‘水素’だよ」「これは金属の‘鉄’の記号だよ」など、日常の中にある“本物”とつなげて伝えることで、記号が意味を持ち始めます。

実物の標本を使って「これはNaって書いて‘ナトリウム’。塩に入ってるよ」などと説明すれば、文字が記憶ではなく実感に変わるきっかけになります。

まとめ

元素記号は、理科の中でも「覚えなければならないもの」として登場しやすいテーマです。

でも、単なる暗記にとどめず、「知ってうれしい」「見てわかる」体験に変えることで、学びへのモチベーションが大きく変わります。

- 語呂合わせは、記号を楽しくリズムで記憶に残せる

- 日常で目にする物と結びつけて説明することで、記号に意味が出てくる

- 本物の元素を使った標本で、記号を“体験”として覚えることができる

「記号を覚えること」そのものが目的なのではなく、そこから広がる世界への入り口。

そんなふうに学べたら、元素記号は“ただの文字”ではなく、“知識の宝石”に見えてくるかもしれません。