「iPS細胞って、すごいらしいけど、実際にはもう使われているの?」

「いつごろ本当に病気の治療に使えるようになるの?」

そんな疑問を持つ人は多いはずです。

この記事では、iPS細胞の医療応用が今どこまで進んでいるのか、そしてどんな未来が期待されているのかを、わかりやすく解説します。

そもそも「実用化」ってどういう意味?

実用化とは、「研究段階を終え、実際の医療や生活の中で使われるようになること」です。

iPS細胞の場合は、「病気の人に対して、安全に治療として使えるようになること」を意味します。

研究 → 動物実験 → 臨床試験(治験) → 医療としての認可

という段階を踏むため、1つの治療が実用化されるまでには、10年以上かかることも珍しくありません。

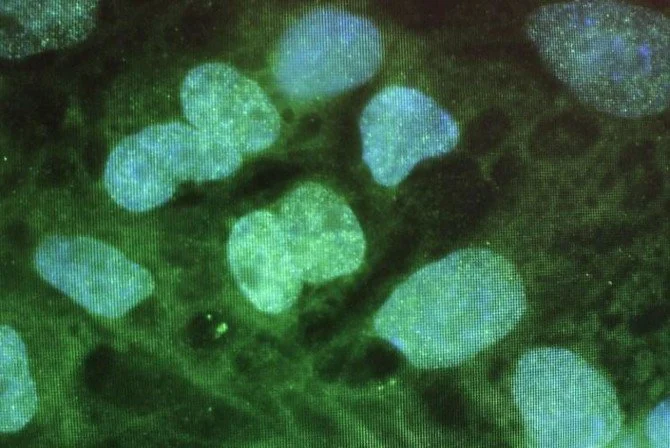

iPS細胞、すでに使われている例はあるの?

iPS細胞を使った治療がすでに始まっているケースもあります。

- 目の病気(加齢黄斑変性)

→ 患者本人の細胞から作った網膜の細胞を移植。2014年に世界で初めて成功。 - パーキンソン病

→ 脳内の神経細胞を補う治療が、2020年に日本で臨床研究開始。 - 心筋梗塞への治療

→ 心臓の筋肉の一部(心筋シート)を作り、移植する臨床試験が進行中。 - 脊髄損傷

→ 神経細胞のもとになる細胞を移植し、運動機能の回復をめざす研究が実施中。

これらの多くは、臨床試験(治験)の段階にあり、まだ「すべての人に使える」状態ではありませんが、確実に現実に近づいています。

いつごろ広く使えるようになるの?

よく聞かれる「iPS細胞の実用化は何年後か?」という問いに、はっきりした答えはありません。

病気の種類や治療法によって、進み具合が大きく異なるためです。

- 一部の治療は、すでに臨床研究・治験が終盤に入っている

- 早ければ数年以内に保険適用される可能性もある

- しかし、複雑な臓器(腎臓・肝臓・膵臓など)については、実用化まで10〜20年かかるとも言われています

また、厚生労働省などの規制もあるため、「安全性」と「効果」の確認にはどうしても時間がかかります。

実用化には何が必要?

iPS細胞を実際の治療に使うためには、技術だけでなくいくつかの課題をクリアする必要があります。

- がん化のリスク:細胞が異常に増殖しないかどうか、安全性の確認が不可欠

- コストと生産性:患者一人ひとりの細胞から作るには時間も費用もかかる

- 医療現場との連携:新しい治療法を使いこなすための教育と仕組みも必要

そのため、研究者・医師・製薬会社・政府が連携しながら、一歩ずつ進めているのが現状です。

【おやこトークタイム!】子どもに伝える方法

「iPS細胞はもう使えるの?」という子どもの質問には、「一部はもう使い始めているよ。でもすべての病気にすぐ使えるわけじゃないんだ」と段階を説明するのがポイントです。

子どもにこう話してみよう

iPS細胞っていうのは、いろんな細胞に変われるすごい細胞なんだよ。

でも、それを使って人を治すには、安全かどうか、ちゃんと効くか、よく調べないといけないんだ。

今は、目とか心臓とかの病気に、少しずつ使われ始めてるよ。

全部の病気に使えるようになるには、まだもうちょっと時間がかかるけど、先生たちががんばってくれてるんだ!

まとめ

- 実用化とは「実際の治療に安全に使える状態になること」

- iPS細胞は、目・脊髄・心臓・脳などの治療で、すでに臨床研究が進んでいる

- 早い治療法では数年以内の実用化も期待されているが、臓器レベルの再生にはまだ時間がかかる

- 安全性やコスト、仕組みの整備といった課題を乗り越える必要がある

未来の医療は、確実にiPS細胞によって変わろうとしています。

「今はどこまでできて、これからどうなるのか?」を正しく知ることが、希望を持って未来を見つめる第一歩になります。

親子で「医療の進化」について語り合ってみましょう。