ワクチンといえば「注射で打つもの」というイメージが一般的ですが、実は今、「飲むワクチン」や「自己増殖型ワクチン」といった新しいタイプのワクチンが世界中で研究・開発されています。

この記事では、最新の技術を使った次世代ワクチンの特徴と、それが実現すれば私たちの暮らしにどんな変化がもたらされるのかを、やさしく解説します。

ワクチンの未来を知ることは、医療の進歩や社会のあり方を考えるきっかけになります。親子で読めるよう、丁寧な説明でお届けします。

飲むワクチンって本当に可能なの?

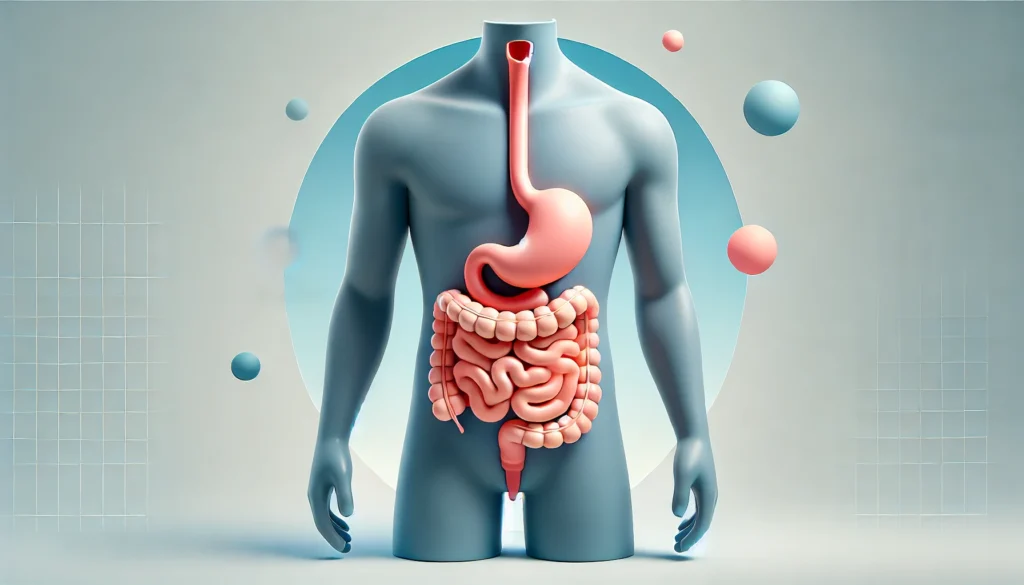

飲むタイプのワクチン、つまり「経口ワクチン」は、実はすでに存在しています。代表的な例がポリオワクチン(経口弱毒生ワクチン)やロタウイルスワクチンです。

これらは、口から取り入れることで腸の中で免疫をつくり、感染症を防ぐしくみです。注射が苦手な子どもでも負担が少なく、現場での接種もしやすいという利点があります。

ただし、体内に取り込んだ成分が胃酸で分解されてしまうリスクや、腸内で十分に作用しないケースもあるため、実用化できる対象は限られています。

現在は、インフルエンザや新型コロナウイルスにも対応できるような経口ワクチンの開発が世界中で進められており、より高性能で安定した「飲むワクチン」の実現が期待されています。

自己増殖型ワクチンとは?ワクチンの新しい形

「自己増殖型ワクチン」は、英語では「self-amplifying RNA(saRNA)」や「レプリコンワクチン」とも呼ばれています。

これは、通常のmRNAワクチンに比べて、体の中でワクチンの成分を“自分で増やして”発現させることで、より少ない量で強い免疫を得られるというしくみです。

通常のmRNAワクチン:1つのRNA → 1つのスパイクタンパク質

自己増殖型ワクチン:1つのRNA → 何倍ものスパイクタンパク質を生成可能

この技術によって、次のような利点が期待されています:

- 少ない投与量で効果が持続しやすい

- 生産コストが下がる可能性がある

- 多くの人に素早く届けやすい

- ブースター接種の頻度を減らせる

日本国内でも、2024年に第一三共や東京大学などが自己増殖型ワクチンの臨床試験(治験)を進めており、実用化に向けた研究が加速しています。

次世代ワクチンはどこまで進んでいる?

次世代ワクチンには、以下のような技術が活用されています。

- mRNAワクチン(既に実用化済み)

- 自己増殖型RNAワクチン(saRNA)

- DNAワクチン(遺伝子そのものを利用)

- 経口・点鼻ワクチン(投与方法の革新)

- 合成ナノ粒子ワクチン(標的に届きやすい形状)

これらの技術は、従来型のワクチンよりも迅速な開発が可能で、パンデミックのような緊急時にも柔軟に対応できます。

また、個別化医療(患者ごとに最適化された治療)の流れの中で、がんワクチンや自己免疫疾患に対する治療用ワクチンの開発も進んでいます。

ワクチンの未来とわたしたちの暮らし

もし「飲むワクチン」や「自己増殖型ワクチン」が当たり前になれば、注射のストレスがなくなり、接種会場に行く負担も減るかもしれません。温度管理が簡単になれば、世界のどこに住んでいても、ワクチンを受けられる環境が広がるでしょう。

ワクチンは感染症対策だけでなく、医療のあり方や社会の公平性にも関わる重要な技術です。その進化は、私たちの健康と自由な暮らしを支える大きな柱になると考えられています。

親子トークタイム!子供に伝える方法

未来のワクチンは、「注射じゃなくて飲める」「すごく少ない量でもよく効く」など、子どもにとってもワクワクする特徴があります。医療技術の進歩を楽しく伝えながら、健康を守る仕組みに関心をもたせていきましょう。

子供にこう話してみよう!

これからのワクチンは、ちょっとの量でも体の中でいっぱい働いてくれるものが出てくるんだって。しかも、飲んだり鼻にスプレーするだけで注射しなくてもいいかもしれないんだよ。体をまもる方法も、どんどん進化しているんだね。

まとめ

・経口ワクチンはすでに一部実用化されており、さらなる改良が進行中

・自己増殖型ワクチンは、少量で高い効果が得られる新技術

・日本でも臨床試験が進み、近い将来の実用化が期待されている

・次世代ワクチンは開発スピードや運搬性にも優れており、感染症対策に大きな変革をもたらす

・子どもにとっても接種しやすく、医療の平等にもつながる可能性がある