「5人を助けるために1人を犠牲にする?」

「何もしないで自然に任せる?」

トロッコ問題は、ただの哲学クイズではありません。

実はこのシンプルな選択が、あなたの性格や道徳観、価値観を映し出す鏡になるのです。

最近では、SNSや診断サイトなどで「トロッコ問題を使った性格テスト」が話題になっています。

自分がどんな選択をするタイプなのか、また、どうしてそう思ったのかを見つめることで、「自分自身の内面」が少し見えてくるかもしれません。

この記事では、トロッコ問題を使った性格診断の考え方や、実際の質問パターン、AIとの比較などを交えて解説します。

また、親子で楽しめる「やさしい診断のやり方」もご紹介します。

トロッコ問題の基本について知りたい方は、こちらの記事もぜひあわせてお読みください。

実際にやってみよう!トロッコ問題でセルフ性格診断

以下の3つの質問に答えて、あなたの判断タイプを見てみましょう。

それぞれの問いにはA・Bの選択肢があります。直感で選んでみてください。

質問1:5人 vs 1人、あなたなら?

線路の上に5人がいます。今のままではその人たちがひかれてしまいます。

しかし、あなたがレバーを引けば、トロッコは別の線路に進み、1人が犠牲になります。

どちらを選びますか?

- A:レバーを引いて1人を犠牲にする →【理性型(功利主義)】

多くの命を助けることを優先するタイプ。合理的に判断できる傾向があります。 - B:何もしない →【直感型(義務論)】

自ら手を下すことを避けるタイプ。道徳的直感を重視します。

質問2:他人5人 vs 親1人

線路の先には5人の他人。レバーを引けば、1人の犠牲に変えられます。

でも、その1人はあなたの親です。

どちらを助けますか?

- A:親を助ける →【共感型】

大切な人のために判断するタイプ。感情や人間関係を重視する傾向があります。 - B:5人を助ける →【理性型(功利主義)】

感情に左右されず、多数を救う選択をするタイプ。

質問3:犠牲になるのが「自分」だったら?

5人を助けるには、あなた自身がトロッコの前に飛び込まなければなりません。

自分の命をかけて他人を救いますか?

- A:自分を犠牲にして5人を助ける →【ヒーロー型】

自己犠牲をいとわない、正義感の強いタイプ。 - B:自分を守る →【現実志向型 or 利己型】

リスクを取らず、自分の命を優先するタイプ。現実的かつ防衛的です。

あなたのタイプは?

AとBの選択数を数えて、以下のタイプをチェックしてみましょう。

- Aが多かった人:

・複数のAで【理性型】→合理的で判断が早い

・A2で【共感型】→家族や人を大切にするタイプ

・A3で【ヒーロー型】→正義感が強く、自分を犠牲にしてでも助けたいタイプ - Bが多かった人:

・B1で【直感型】→「自然の流れに任せる」道徳を信じるタイプ

・B3で【現実志向型】→慎重で自分の身を守る判断をするタイプ

どのタイプにも良し悪しはありません。

大切なのは、「自分はなぜそう思ったのか?」を考えてみることです。

この診断を通じて、自分自身の価値観や判断のクセに気づけたでしょうか?

家族や友達と結果を見せ合ってみるのも面白いですよ。

診断の元になったトロッコ問題そのものについてもっと知りたい方は、トロッコ問題とは?の解説記事もおすすめです。

トロッコ問題はなぜ性格診断になるのか?

人間の選択には、性格・価値観・経験・文化的背景が大きく影響します。

つまり、「どちらを選ぶか」は、あなたの中にある「無意識の判断基準」を映し出しているのです。

たとえば、次のような人がいるかもしれません。

- できるだけ多くの命を救いたい(合理主義・功利主義的傾向)

- 自分が手を下すことに抵抗がある(道徳直感・義務論的傾向)

- 状況の背景や感情に左右される(共感重視型)

- 自分が犠牲になろうとする(自己犠牲傾向)

このように、同じ問いでも人によって判断はまったく異なります。

そこに、トロッコ問題が「診断テスト」として応用される理由があります。

実際によくある診断パターン

最近話題になった診断テストでは、単に「AかBを選ぶ」だけでなく、選択理由まで含めて分析するものが増えています。

以下は代表的な質問形式の一部です。

質問1:あなたならどちらを選びますか?

- 5人がひかれるのを防ぐために、レバーを引いて1人を犠牲にする

- 何もしないで、5人がひかれてしまうのを見守る

このとき、「なぜその選択をしたか?」という説明が分析の鍵になります。

質問2:犠牲になるのが自分の親だったら?

- 他人5人 vs 親1人

- 親を助ける? それとも他人の命を選ぶ?

この問いは、「感情や関係性が判断に影響するか」を見るものです。

質問3:その1人が自分自身だったら?

- 自分を犠牲にして5人を助ける

- 自分の命を守って5人を犠牲にする

このパターンでは、自己保存本能と自己犠牲精神のバランスが見られます。

診断結果のパターン例

こうした質問をもとに、以下のようなタイプ分けが行われることがあります。

- 理性型(功利主義):多くを救うために冷静に判断する

- 直感型(義務論):行動を控えて自然の流れに任せる

- 共感型:誰かが苦しむことを回避したいと思う

- ヒーロー型:自分が犠牲になってでも誰かを守る

- 現実逃避型:選択そのものを避けたがる傾向

このようなタイプはあくまで参考ではありますが、「自分らしい判断軸って何だろう?」を見つめ直すヒントになります。

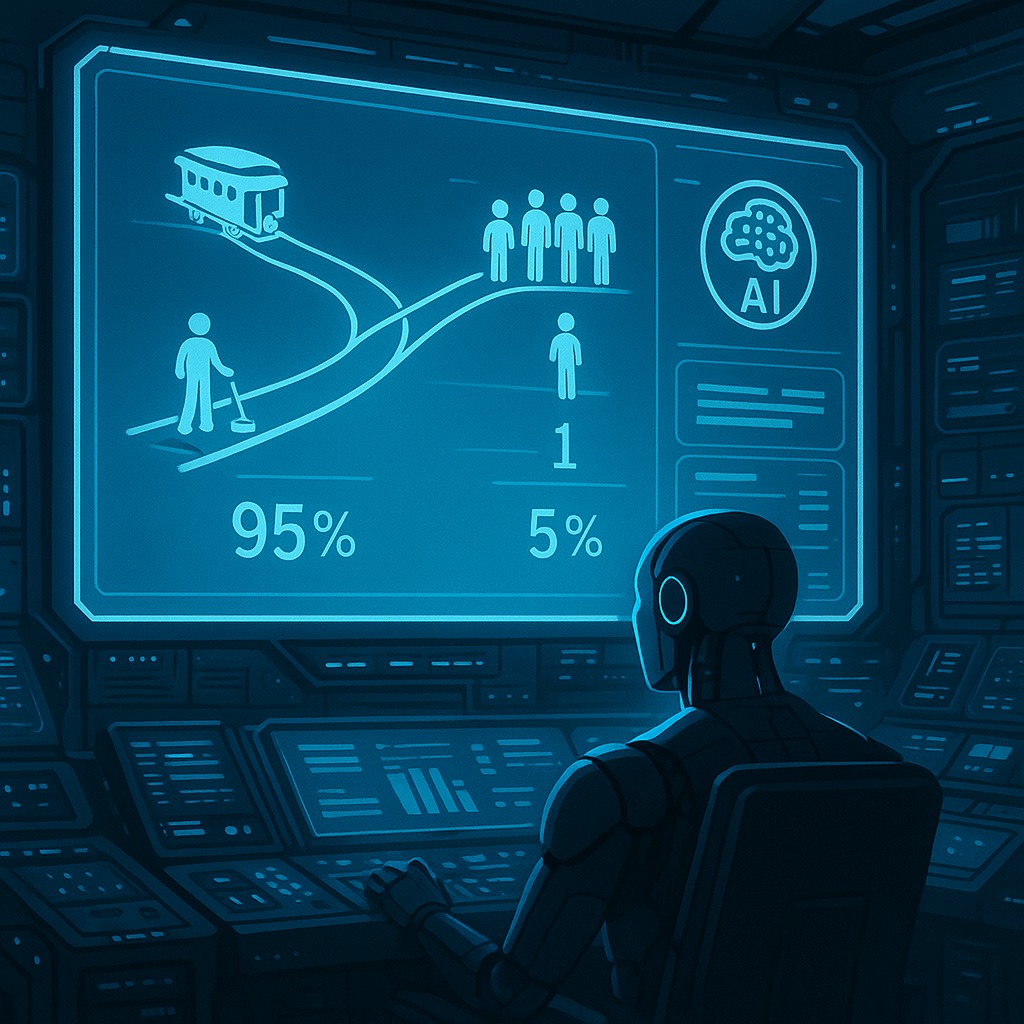

AI診断との違いとは?

AIもまたトロッコ問題に対して回答を返しますが、それはあくまで「アルゴリズムに基づいた論理的選択」です。

たとえば、ChatGPTのようなAIは以下のように答えます。

「最小の犠牲で最大の命を救うなら、レバーを引くのが合理的です。

しかし、倫理的には一概にどちらが正しいとは言えません。」

AIは「合理性」に重きを置き、人間のように感情・関係性・恐れ・共感に左右されることはありません。

だからこそ、人間が判断する際の多様性が、逆に浮き彫りになります。

トロッコ問題を診断ツールとして使うことで、**AIとは異なる“人間らしさ”**が見えてくるのです。

AIと倫理の関係に興味がある方は、こちらの記事もおすすめです。

子どもと一緒にできるトロッコ問題診断

トロッコ問題の診断は、大人向けの哲学と思われがちですが、実は子どもでも楽しみながらできるように工夫できます。

大事なのは、「どっちが正しいか」ではなく、「そう思った理由」を共有することです。

親子で楽しめる質問例をご紹介します。

子ども向け質問例

- 「線路の上に5人がいて、このままだとひかれちゃう。でもレバーを引くと、別の1人がひかれちゃう。どっちがいいと思う?」

- 「その1人がお友だちだったらどうする?」

- 「自分がその1人だったらどうしたい?」

これらの質問に正解はありません。

大事なのは、子どもが自分なりに考え、言葉にすることです。

親子トークタイム!子供に伝える方法

「命の選択」というテーマは、慎重に伝える必要があります。

でも、だからこそ子どもと一緒に「どうやって考えるのか」を共有することに意味があります。

子どもが戸惑っても、「それでいい」と伝えてあげましょう。

問いに向き合おうとする姿勢そのものが、すでに立派な学びです。

子供にこう話してみよう!

「こういうむずかしい問題は、大人でも答えが出ないことがあるんだよ。

大事なのは、どっちが正しいかよりも、『どうしてそう思ったの?』って考えてみることなんだ。」

そう伝えれば、子どもも安心して自分の考えを話せるようになります。

まとめ

トロッコ問題は、人間の倫理観や性格を映し出す鏡のような存在です。

単なる哲学問題に見えて、実は「自分ってどんな人間だろう?」を探るきっかけになります。

性格診断ツールとして使うことで、自分の価値観や判断傾向を客観視することができます。

また、親子で問いを共有すれば、自然に思いやりや共感力を育む会話につながるでしょう。

診断をしてみた後は、「自分と違う意見をどう受け止めるか」も大切な学びです。

トロッコ問題の応用パターンやバリエーションにも興味がある方は、こちらの記事もおすすめです。