「レベル4の自動運転車がついに走った!」

そんなニュースを見かけたことがあるかもしれません。でも、“完全自動”ってどういう意味?本当に人が運転しないの?という疑問も浮かびますよね。

この記事では、レベル4の自動運転とは何か、現在の実証実験や使われ方、そして社会に与える影響まで、親子で一緒に学べる形でわかりやすく紹介します。

レベル4ってどんなレベル?

レベル4は「特定の条件下での完全自動運転」と定義されています。

つまり、あるエリア・状況の中では、人が一切運転に関わらなくてもよいという段階です。

この段階の車は、自動運転車の中でも「高度運転自動化」に該当します。

レベル3との違いは、「もしものときの対応」です。レベル3では緊急時に人が運転を引き継ぐ必要がありますが、レベル4ではそれすらも不要。車が最後まで運転を担う責任を持つのが特徴です。

ただし、「どこでもOK」ではなく、決められたエリア・条件(走行ルート・速度・時間帯など)がある点がポイントです。

あわせて読みたい:

レベル3の自動運転車ってどこまでできる?

https://think-with-kids.com/autonomous-driving-level3

日本で進むレベル4の実証実験【2025年現在】

日本では、2023年の道路交通法改正により、レベル4の自動運転が法的に認められるようになりました。

それ以降、各地で少しずつ本格的な実証実験・運用が始まっています。

福井県・永平寺町

- 国内初のレベル4公道運行

- 2023年5月より、約2kmの定常ルートで自動運転バスを運行

- 地元住民が実際に利用し、日常の移動手段として定着中

羽田空港(東京都)

- 2024年7月から「HANEDA INNOVATION CITY」周辺で自動運転バスを運行

- 国内2例目の「特定自動運行許可」を取得

- 空港内外の移動効率化に貢献

南紀白浜空港(和歌山県)

- 滑走路点検業務をレベル4車両で自動化

- 事故や人為的ミスを減らす効果も期待される

自動運転バスの役割と可能性

特に注目されているのが「バス」の分野。高齢化や地方の交通空白地帯において、自動運転バスは次のような効果をもたらします:

- 運転手不足の解消

- 高齢者の移動手段の確保

- 観光地や空港での移動の効率化

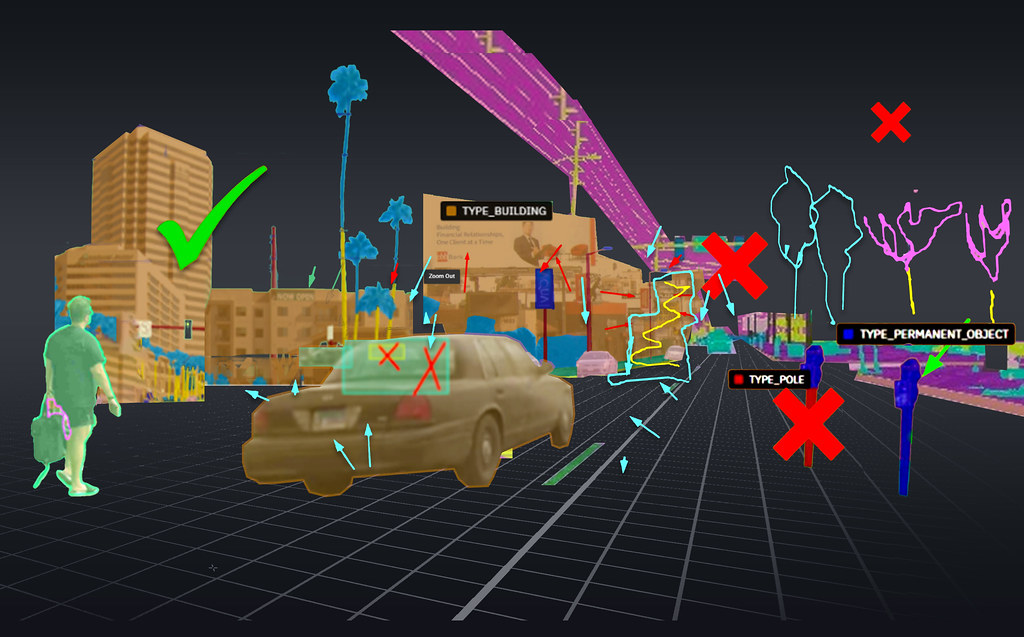

バスはGPSやセンサーを使って周囲の状況を把握し、決められたルートを安全に走行します。

あわせて読みたい:

自動運転とは?レベルの違いと意味をわかりやすく解説

https://think-with-kids.com/autonomous-driving-overview

レベル4の課題とこれから

レベル4は“すごい未来”に見えますが、現実にはまだいくつかの課題があります。

- エリア限定:あらかじめ決められたルート以外では使えない

- 悪天候対応:雨・雪・夜間などでの運用が難しいケースが多い

- インフラとの連携:アルゴリズムによる制御だけでなく、信号・通信など外部環境との連携が不可欠

- 責任の明確化:事故が起きたとき、誰が責任を負うのか?

実証実験の積み重ねとともに、法整備や公共の理解が進めば、もっと多くの場所で活躍できる技術になるはずです。

あわせて読みたい:

自動運転と法律のこれから〜ルールは追いつくの?〜

https://think-with-kids.com/autonomous-driving-law

親子トークタイム!子どもに伝える方法

レベル4の自動運転は、“人が運転しなくても車が全部やってくれる”という段階に入っています。でも、「いつでもどこでも」じゃないことや、「どうやって安全を守るのか」がまだまだ大きな課題です。

子どもにとっても、技術と責任のバランス、そして社会での使われ方を考える良いテーマになります。

子どもにこう話してみよう!

「“レベル4”っていう車はね、人が運転しなくても、決められた場所なら自動で走ってくれるんだよ。」

「たとえば、おばあちゃんが住んでる町では、小さいバスが人を乗せて、運転手さんなしで決まった道を走ってるんだ。」

「でも、夜だったり雨が降ったりすると難しかったり、事故が起きたら誰が悪いの?っていう問題もあるんだ。」

「すごい技術だけど、使い方やルールをしっかり決めていくことも、未来には大切なんだね。」

まとめ

レベル4の自動運転は、特定の条件下で車が完全に運転を担うという、これまでの“支援”とは一線を画した新しい段階です。

日本ではすでに複数の実証実験が行われ、福井・東京・和歌山などでバスや業務用車両が走行中。2026年には都心でロボタクシーが走る日も見えてきました。

課題もありますが、「人が乗っていてもいなくても、車が走る」という未来は、もうすぐそこまで来ています。

親子でこの変化を一緒に学び、「技術をどう受け入れ、どう使っていくのか」を考えるきっかけにしていきましょう。