夜空にぽっかり浮かぶ月は、私たちにとって最も身近な天体です。

でも、「月って地球からどれくらい離れているの?」「どうしていつも同じ面しか見えないの?」と聞かれたとき、正確に説明できる人は多くありません。

この記事では、月の距離・大きさ・裏側の謎・月の重力など、月の“物理的な正体”をわかりやすく解説します。

身近にあるけれど、実は奥が深い月。その科学的な姿に、一歩踏み込んでみましょう。

月と地球の距離はどれくらい?

月と地球の平均距離は、約38万4400kmです。

これは、飛行機で移動するとしても約17日、車なら約160日かかるほどの距離。

それでも、宇宙のスケールから見れば「かなり近い」関係にあります。

この距離は常に一定ではなく、月の軌道が楕円形であるため、

地球から最も近づくときは約36万km、最も遠ざかると約40万kmまで変化します。

その結果、満月の大きさも微妙に変わり、最も大きく見える満月は「スーパームーン」と呼ばれています。

現在の月までの距離や位置は、国立天文台の月のデータページなどで確認できます。

月の大きさと地球との比較

月の直径は約3,474km。これは地球の約4分の1の大きさにあたります。

体積は地球の約1/50、質量は約1/81です。

これだけ差があっても、月が空に見える大きさは太陽とほぼ同じ。

これは、太陽が月より約400倍大きく、そして約400倍遠くにあるからです。

その偶然の一致が、「皆既日食」という天体ショーを可能にしています。

→ 関連記事:月の満ち欠けを科学的に解説

なぜ月の裏側は見えないの?

月は常に同じ面を地球に向けています。これは「自転」と「公転」が**ぴったり同じ周期(約27.3日)**だからです。

月が自転していなかったら、地球からは裏側も順に見えるはず。

逆に、自転と公転の速度が違えば、見える面が常に変わるはずです。

でも、両者が一致しているため、地球からは月の“表側”しか見えないという現象が起きます。これを「潮汐(ちょうせき)固定」といいます。

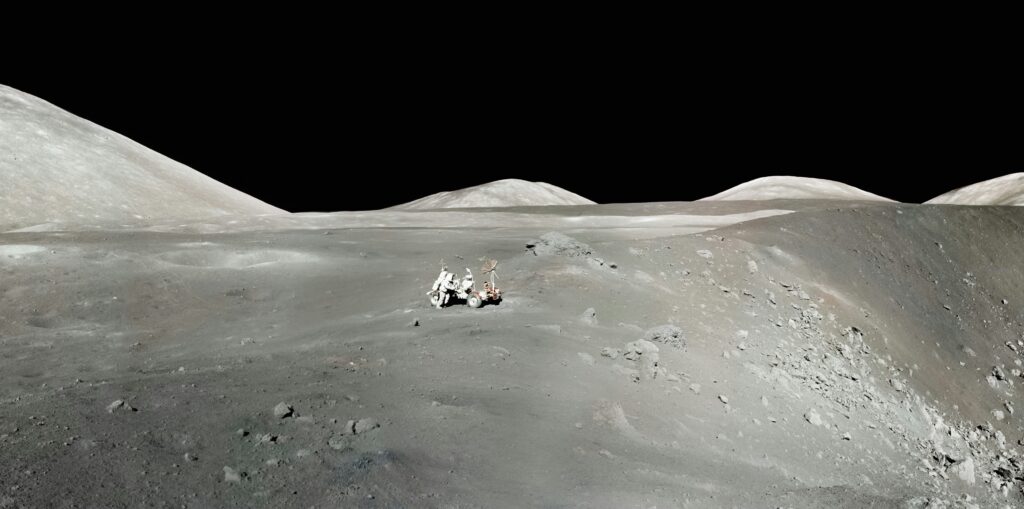

月の裏側は、1959年にソ連の探査機「ルナ3号」によって初めて撮影されました。

そこにはクレーターが密集していて、「海」と呼ばれる平地はほとんど存在しません。

この事実は、天体観測や探査の技術が月の未知の領域をどう切り開いてきたかを示す好例です。

月の重力はどれくらい?

月の重力は地球の約1/6です。

つまり、地球で60kgの人は、月では10kgの重さしか感じません。

この違いは、月の小ささと質量の軽さに由来します。

月に立ってジャンプすれば、地球よりも高く、ゆっくりと飛び上がることができます。

このような「重力の違い」は、天体を比較するうえで重要な要素であり、地球外の環境を理解する第一歩でもあります。

→ 関連記事:月の表面観察とクレーター観測のすすめ

距離や大きさを実感するためにできること

月は大きさや距離の数字だけを知っても、なかなか実感しづらいものです。

そこでおすすめなのが、スケールモデルで体感することや、観察による視覚的理解です。

・サッカーボールを地球、ビー玉を月に見立てる

・満月の日に月の見える高さや大きさを記録する

・スーパームーンと通常の満月の見た目を比較する

家庭で簡単にできる「科学の体感」を通して、数字の裏にある“スケールの感覚”が身につきます。

部屋の中にも“月のある空間”をつくろう

月の距離や大きさを知ったあとは、身近な空間に“月”を取り入れてみるのもおすすめです。

TOOGEの月ライトは、3Dプリント技術を使ってリアルな月の表面を再現したインテリア照明。

3段階の調光、リモコン操作、タイマー機能などを備え、**「本物の月を感じる部屋」**を演出できます。

満月の夜に、実際の月とこのライトを見比べることで、「宇宙を暮らしの中に取り入れる」体験が生まれます。

TOOGE 間接照明 おしゃれ プレゼント 女性 人気 月ライト【4代目】 3Dプリント usb充電 タッチ調光 無段階…

【おやこトークタイム!】どうして月は裏側を見せないの?

「どうして月はいつも同じ顔なの?」

この疑問に答えるには、「月が自転もしている」ことを伝えるのがポイントです。

たとえばこう伝えてみましょう。

「月はくるくる回ってるけど、地球のまわりを1周する時間とぴったり同じだから、ずっと同じ面をこっちに向けてるんだよ」

さらに模型やアニメーションを使って、地球を回るボールの動きを見せると、より理解しやすくなります。

「ジャンプしたらふわっと浮くのも、重力が地球より小さいからなんだね」

そうした体感を会話に加えることで、知識が記憶に残るようになります。

まとめ

月は、見上げればいつもそこにある天体ですが、その姿には地球との密接な関係が詰まっています。

・地球からの距離は平均約38万km

・大きさは地球の約1/4、重力は約1/6

・裏側が見えないのは「自転と公転が一致しているから」

・数値だけでなく、スケールや距離感を体験で理解することが大切

・観察やインテリアを通じて“月を感じる暮らし”が広がる

月の物理的な姿を知ることは、私たちが暮らす地球の特性や、宇宙の広がりを理解する入り口でもあります。

知識と実感の両方から、月の“リアルな姿”を学んでいきましょう。