「オランダの涙」という名前を初めて聞いたとき、何か詩的な意味があるのかと思うかもしれません。けれど実際には、この名前の背景には17世紀ヨーロッパの科学と王族の交流が関係しています。

この記事では、オランダの涙の名前の由来や歴史的背景、そしてなぜ“オランダ”の名がついたのかを、わかりやすくひも解いていきます。

オランダの涙の正式名称と別名

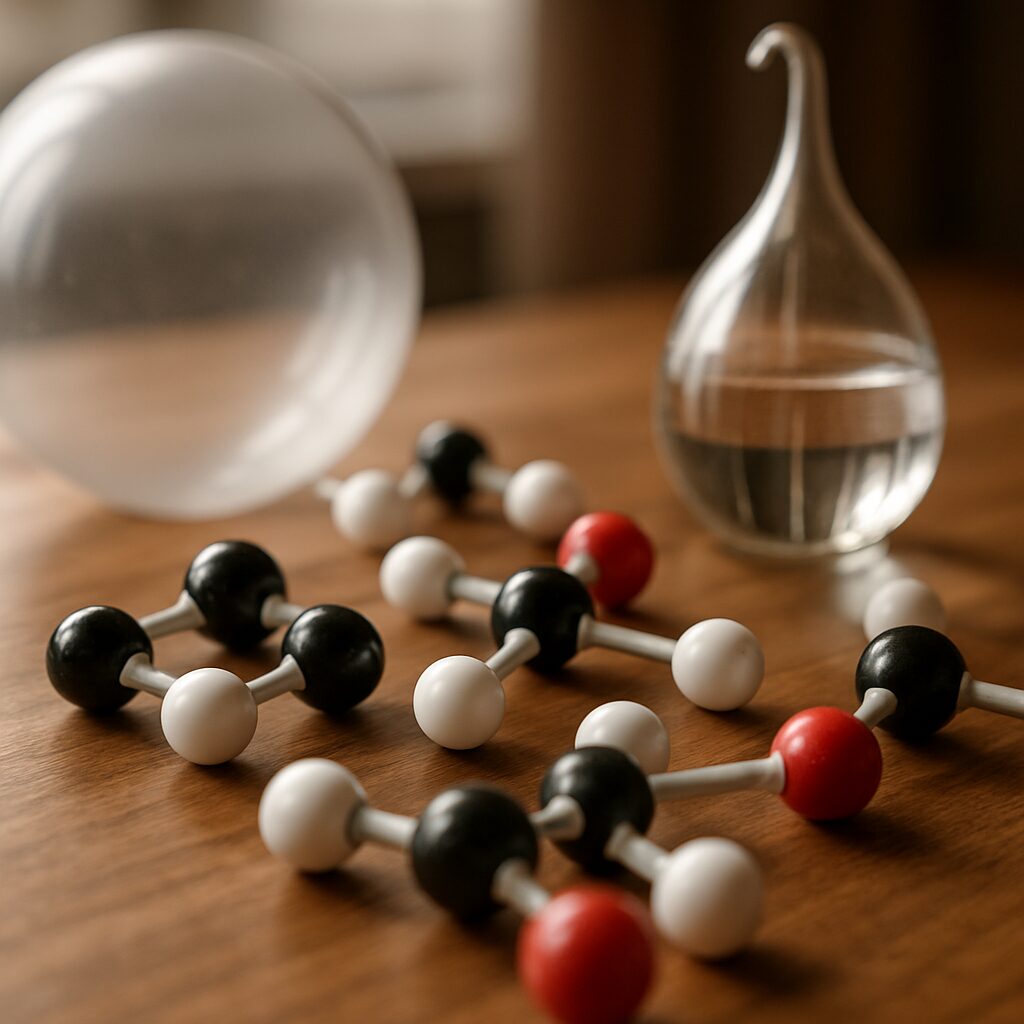

私たちがよく耳にする「オランダの涙」という呼び名ですが、これは通称であり、正式には「プリンス・ルパートの涙(Prince Rupert’s Drop)」といいます。

その名の通り、この奇妙なガラスのしずくはイングランドの王族・プリンス・ルパートに由来しています。

- 日本では「オランダの涙」や「ルパートの涙」とも呼ばれます

- 英語では “Prince Rupert’s Drop”

- 他にも「ガラスのしずく」「爆裂しずく」などの俗称あり

プリンス・ルパートとは誰だったのか?

プリンス・ルパート・オブ・ザ・ライン(Prince Rupert of the Rhine)は、17世紀のイングランド王チャールズ1世の甥であり、軍人・政治家・芸術家・発明家という多彩な顔を持つ人物でした。

彼は科学にも深い興味を持ち、当時ヨーロッパ中で注目されていた技術や素材をイングランド王室に紹介する役割も果たしていました。

その中の一つが、当時オランダで知られていた特殊な冷却ガラスのしずく=現在のオランダの涙です。

「オランダの涙」はどこから来たのか?

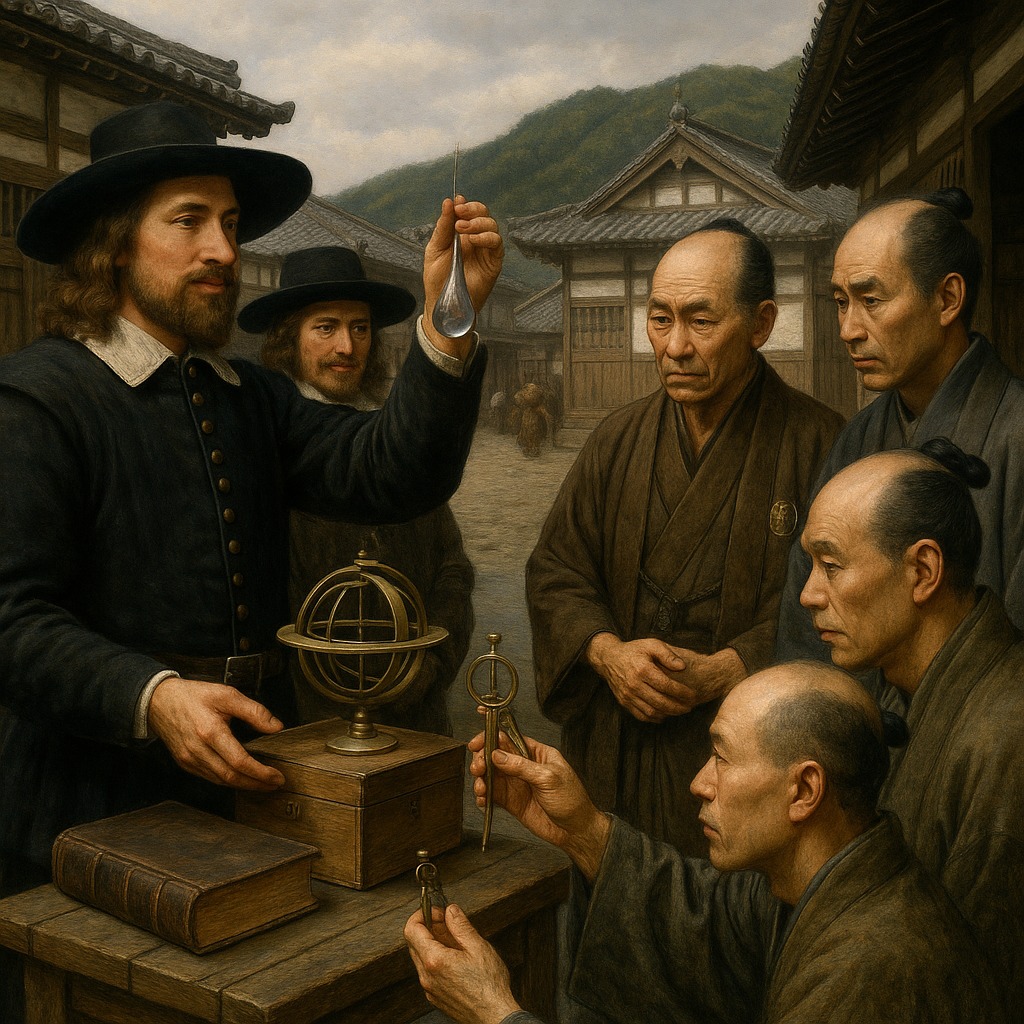

17世紀、オランダはガラス工芸や科学技術の先進国でした。ヴェネツィアに次ぐガラス文化の中心地であり、多くの珍しい技法が生まれていました。

ルパート王子は、オランダから持ち帰ったこのガラスのしずくをイングランド王チャールズ2世に献上し、その不思議な性質――

- 丸い部分は割れない

- 尻尾を少し壊すと一瞬で砕ける

という現象を披露しました。これが英国王室で話題を呼び、「プリンス・ルパートの涙」という名前がつけられたのです。

なぜ日本では「オランダの涙」なのか?

日本で「オランダの涙」と呼ばれるようになったのは、江戸時代のオランダ商館を通じて輸入された可能性が高いと考えられています。

- 当時、日本が唯一交流していた西洋国がオランダ(出島)だった

- 蘭学(オランダ経由の学問)を通して、ヨーロッパの科学技術が伝来

- ガラス製造・実験器具も「オランダのもの」として紹介されていた

このため、「オランダの涙」という名称が広まり、日本ではそちらが定着したのです。

▶ 関連記事:オランダの涙の作り方とは?安全な自作方法と注意点を解説

歴史上での科学的注目

ルパート王子が紹介したオランダの涙は、ロバート・フックやロバート・ボイルなど近代科学の父たちによっても調査・研究されました。

彼らはこの不思議なガラスのふるまいを通じて、

- 応力(ストレス)とは何か?

- 材料の強度とは?

- 割れ方に法則性はあるのか?

といった、現代の材料科学や物理学の基礎となる疑問に向き合うきっかけとなったのです。

親子トークタイム!子どもに伝える方法

「なんで“オランダの涙”って名前なの?」という素朴な疑問から、子どもは言葉と歴史に興味を持ち始めます。

科学と文化がつながる良い入り口になります。

子どもにこう話してみよう!

「昔のヨーロッパで、すっごく強くて不思議なガラスのしずくを作った人たちがいてね、

それを“オランダ”の人たちが発見して、イギリスのお城にプレゼントしたんだって。

王子さまが王様に“これ見て!”って見せたら、王様もびっくり!

だから今でもその王子の名前がついてるんだよ。

日本ではそのまま“オランダの涙”って呼ぶようになったんだって。」

こんな風に話すと、ガラスの科学だけでなく、歴史や言葉への興味も引き出せます。

まとめ

- 「オランダの涙」の正式名称は「プリンス・ルパートの涙(Prince Rupert’s Drop)」

- イギリス王族のルパート王子がオランダから持ち帰り、王室に紹介したのが名前の由来

- 日本で“オランダ”と呼ばれるのは、江戸時代のオランダ経由の輸入に由来

- このガラスは近代科学の黎明期においても重要な研究対象となった

- 名前の背景を知ることで、科学と文化のつながりを学ぶことができる