「元素」と「原子」って、なんだか似ているようでちがいがよくわからない。

理科の授業でもよく出てくる言葉だけれど、大人でも説明がむずかしいことがあります。

この記事では、「元素」と「原子」の違いを、子どもにもわかりやすく解説します。

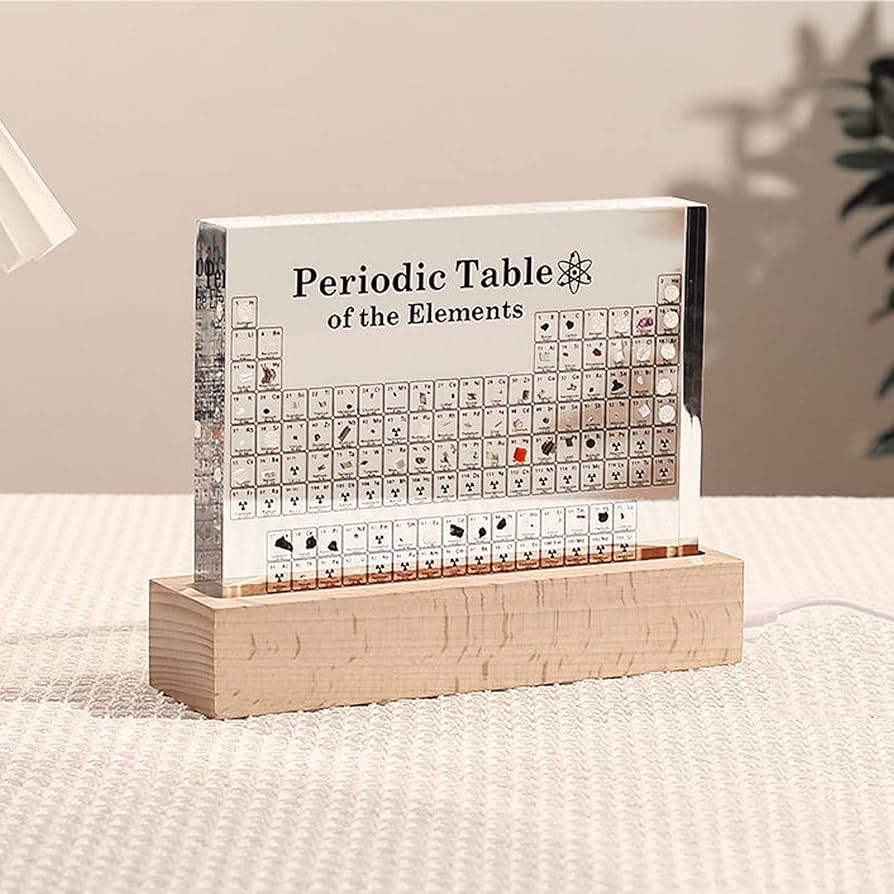

さらに、「実物に触れて学べる」アイテムも紹介しながら、目で見て理解が深まる学び方を提案します。

元素とは?

元素は、**すべての物質の“もとになる種類”**のことです。

水や空気、鉄や金、私たちの体も、いくつかの元素を組み合わせてできています。

たとえば、水は「水素(H)」と「酸素(O)」という2つの元素からできています。

このように、元素は「モノを作るパーツの種類」のようなものです。

原子とは?

原子は、**元素を作っている“ひとつぶ”**のことです。

つまり、「鉄」という元素を作っている、ひとつひとつの小さな粒が「鉄の原子」です。

ものすごく小さくて、1ミリの1000万分の1くらいのサイズといわれています。

簡単にたとえると:

- 元素=パズルの「ピースの種類」

- 原子=そのピース1個1個の実物

鉄という「種類」が元素、その鉄を構成している「粒」が原子なのです。

じゃあ「分子」ってなに?

「分子(ぶんし)」は、原子が2個以上集まってできたものです。

水分子(H₂O)は、「水素の原子2個」と「酸素の原子1個」がくっついたものです。

つまり、分子は「原子のグループ」です。

この3つは、理科の基本中の基本なので、まずはこの関係を覚えましょう。

- 元素=種類

- 原子=ひとつぶ

- 分子=ひとつぶたちの集まり

「原子が見える」ってどういうこと?

原子はとても小さく、普通の顕微鏡では見えません。

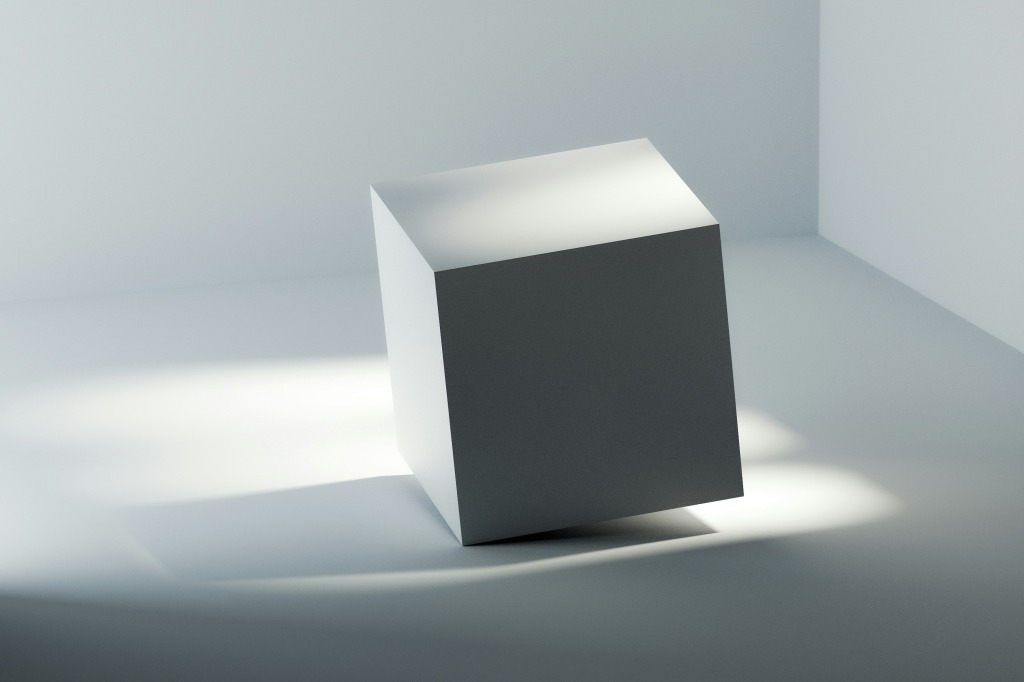

でも、**原子が集まったもの(=金属のかたまり)**なら、私たちの目でも見ることができます。

たとえば、「鉄の原子」がぎっしり集まってできたのが「鉄のかたまり」です。

これは見て、さわって、持ち上げることができます。

だから、原子を“感じる”ためには、「本物の金属に触れてみる」のが一番わかりやすい学び方なんです。

【おすすめ教材】金属の原子を“見て・触れて・並べる”体験を

元素や原子の違いを「頭」で理解するのは難しくても、

「これが銅(Cu)のかたまり」「これがアルミニウム(Al)」と実物を並べて見ると、違いが“感覚”としてわかるようになります。

そんな体験ができる教材が、こちらです。

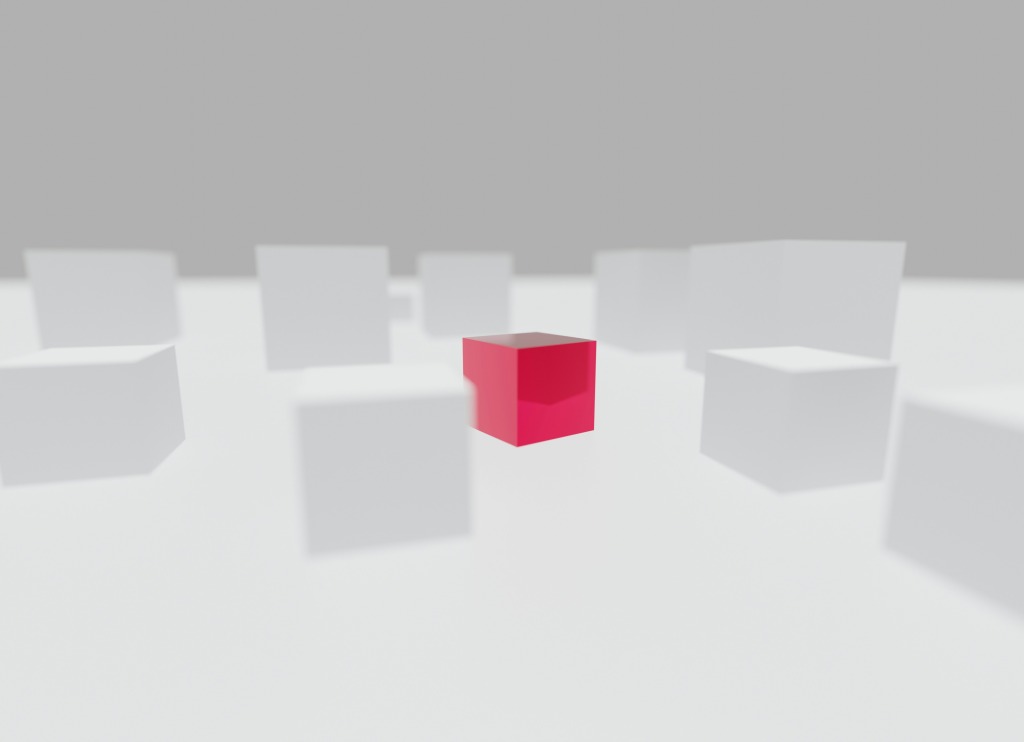

GOONSDS エレメントキューブ(15個セット)

このセットには、15種類の本物の金属(高純度元素)が1cm角の立方体になって入っています。

並べて見比べたり、持ち比べて重さの違いを感じたり、「目と手で原子の世界を学ぶ」ことができます。

- 元素の違い=素材の違いとして実感できる

- 立方体だから、重さ・色・質感を比べやすい

- 高精度で加工されていて、机に並べても美しい

「見る」→「触る」→「比べる」→「わかる」

この体験が、元素と原子の違いを自然に身につけさせてくれます。

【おやこトークタイム!】子どもに伝える方法

「元素と原子はどう違うの?」と聞かれても、言葉だけで説明するのはむずかしいものです。

そんなときは、子どもの身近な物でたとえてみましょう。

たとえば、「おはじき」が「原子」、それを種類ごとに分けた「ケース」が「元素」。

さらに「おはじきを3つくっつけたもの」が「分子」だと説明すると、感覚的に理解しやすくなります。

また、「これは鉄のキューブ」「これは銅のキューブ」と並べて見せながら話すことで、

“目に見える実感”が「なるほど!」につながります。

まとめ

「元素」と「原子」は、理科の基本でありながら、見えない世界の話なので混乱しやすい用語です。

でも、それぞれの違いを実感できるかたちで伝えることができれば、学びは格段に深まります。

- 元素=物質の“種類”

- 原子=その種類を作る“ひとつぶ”

- 分子=原子が集まった“グループ”

- 本物の金属キューブを使えば、言葉ではなく感覚で違いを理解できる

理屈ではなく体験で、「わかった!」という瞬間を親子で共有することが、理科を好きになる第一歩です。