「もし、私たちが生きているこの世界が、誰かの作ったコンピューターゲームの中だったら…?」

そんな空想のような話を、実は本気で議論している科学者や哲学者がいます。

それが今回紹介する「シミュレーション仮説」です。

この記事では、シミュレーション仮説の考え方を、科学・哲学・SFの視点からわかりやすく解説。さらに、親子で一緒に考えられる問いかけも盛り込んでいます。

シミュレーション仮説とは?

シミュレーション仮説とは、「私たちが現実と思っている世界は、実は仮想現実かもしれない」という考えです。

このアイデアを有名にしたのが、哲学者ニック・ボストロムによる2003年の論文です。

彼は次のような3つの可能性を示しました:

- 高度な文明が技術的に進化する前に滅びてしまう

- 高度な文明は、過去の人類をシミュレーションしようとしない

- 私たちはすでに、そのような祖先シミュレーションの中に存在している

この3つのうちどれかが真実なら、「私たちの世界が仮想現実である可能性もある」というわけです。

この話題には実業家のイーロン・マスクも関心を寄せており、「現実が“本物”である確率は一兆分の一だ」と発言したことでも注目されました。

この仮説に“証拠”や“矛盾”はあるの?

バグのような現象?

一部の人は「世界の中にゲームのような“バグ”がある」と主張します。

たとえば:

- デジャヴ(既視感)

- 同じ数字が異常に繰り返される

- 「偶然」にしてはできすぎた展開

これらを「仮想現実の綻び」と解釈する声もありますが、科学的には心理学や脳の認知の問題として説明されることが多いです。

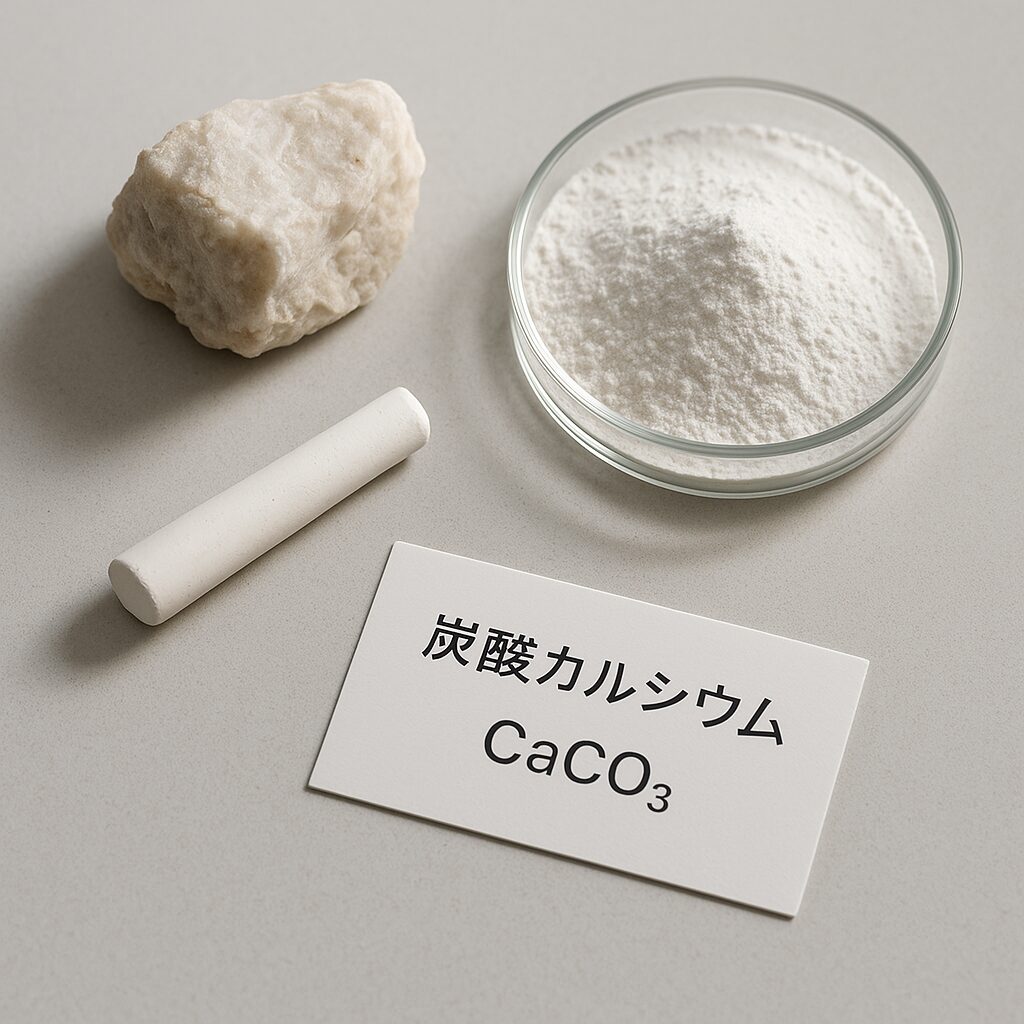

量子力学と観測の不思議

量子の世界では、観測するまで粒子の状態が決まらないという現象が知られています。

これは量子力学に基づく性質であり、「プレイヤーが近づいたときだけ描画されるゲームのようだ」と例えられることもあります。

ホログラフィック原理とは?

ホログラフィック原理とは、「宇宙のすべての情報は、2次元の境界に記録されており、私たちの見る3次元の世界はそれが投影されたものに過ぎない」という理論です。

この考え方は、宇宙全体が情報で構成されたプログラム空間のようだとするシミュレーション仮説と相性がよく、しばしば関連づけられています。

もしこの世界が本当に仮想現実だったら?

死後の世界はどうなる?

もし世界がシミュレーションだとしたら、死とは「ログアウト」や「データの終了」を意味するのかもしれません。

この考え方は宗教的な死後観や魂の存在ともつながり、哲学的な探究につながります。

脱出することはできるの?

「ゲームの中なら、いつか“出口”があるはずだ」と考える人もいますが、現段階ではそのようなものを証明する手段は存在しません。

ゲームの中のキャラが「これは仮想世界だ」と気づけないように、私たちも自分の“現実”を疑うことができない可能性もあります。

このテーマは、映画『マトリックス』で描かれた世界観にも通じます。

SFや哲学とつながるシミュレーション仮説

シミュレーション仮説は、「現実とは何か?」「本物の世界とは?」という根本的な問いを私たちに投げかけます。

これは決して荒唐無稽な陰謀論ではなく、哲学的な思考実験であり、近年では物理学や宇宙論とも結びつきつつある分野です。

以前紹介した親殺しのパラドックスのように、思考実験は常識を疑う力や、未来への科学的想像力を育てる手段になります。

また、多くのアニメやSF映画にも、シミュレーション仮説に近い設定が描かれています。

- ソードアート・オンライン:ゲームの中の世界で生活する

- サマーウォーズ:仮想空間が現実に影響を与える

- ドラえもん:未来の道具が現実を変える

こうした作品は、子どもにもなじみやすく、仮想現実と現実の違いを楽しく考えるきっかけになります。

親子トークタイム!子どもに伝える方法

子どもにこう話してみよう!

「もし、君がゲームの中のキャラだったら、そのことに気づけると思う?」

この問いから、シミュレーション仮説の本質を子どもにも伝えることができます。

たとえばこう話してみましょう。

「ゲームの中のキャラって、外の世界のことは知らないよね。

でも、プレイヤーが動かしたり、シナリオが変わったりすると、いろんなことが起こるよね。

じゃあ、もし君がそういうキャラだったら、自分がプログラムって気づける?」

こんなふうに問いかければ、遊びながら深く考える“哲学の入り口”になります。

まとめ

シミュレーション仮説は、「私たちの世界は現実なのか?」という根源的な疑問に挑む思考実験です。

量子力学、ホログラフィック原理、AI技術、そしてSF作品など、さまざまな分野とつながるこのテーマは、科学と哲学をつなぐ橋のような存在です。

親子でこうしたテーマを話すことで、子どもの「なんで?」「どうして?」という探究心を刺激し、科学的なものの見方を楽しく学ぶ機会になるでしょう。

この世界が仮想現実かどうかを証明することはできなくても、「もしそうだったら?」と考えることで、私たちは現実そのものへの理解を深めていけるのです。